الدعوة إلى تدريس العلوم باللغة الأجنبية .. الأصول والأبعاد

قرأنا في الأيام الماضية نيَّة وزارة التعليم المصرية -في قادم السنوات- التحويل الكامل لتدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية؛ بغضّ النظر عن مستوى المدرسة أو نوع التعليم (كالتعليم التجريبي مثلًا). وسبَّبت الوزارة هذا التصرف بتحسين أداء التعليم المصريّ، ورفع مستوى الطالب المصري. هذا التصرف حدث -تصوُّرًا أو تجربةً- عددًا من المرات في البلاد العربية، بل طُرح للنقاش على أكبر المستويات جديةً؛ حتى ضغط كثيرٌ من المثقفين العرب في هذه القضية لتصدُّر المشهد الثقافي العربي، وأقنعوا الكثير من العرب الأفراد بها. وصار هؤلاء يتناقشون بها في أحاديثهم الخاصة؛ فيقول أحدهم للآخر: كيف نتوقع النجاح أو التقدُّم ونحن لا ندرس العلم بلغته؟! وكأنه بهذا القول قد حسم الموقف، وأبان عن حقيقة المعضلة التي تواجهنا.

والمقصود هنا أن تصريح الوزارة في الأيام الفائتة ليس بدعًا من الأمر، بل القضية أعظم وأجلّ من هذا الموضع؛ فقد كانت من القضايا شبه الرئيسة في هذا المجال. ولعلَّ بدءها كان مع بدء الاتصال العميق بين الحضارة العربية والغربية قبل ما يقرب من قرنين؛ ولعلَّ ما قد واراها عن الظهور العنيف على يد حفنة المثقفين -وليس كلهم بالقطع- المنسحقين حضاريًّا هو فكرة العروبة التي سيطرت على الحضارة العربية في عقودها الأخيرة، والتي وهنت في العقدين الأخيرين. فلم يكن أحد يستطيع أن يصرح مواجهًا المجتمع الذي يؤمن بالعروبة أنْ نقتل اللغة العربية ونحلَّ محلها لغة أخرى، بل كان الحديث يدور دورانًا على سبيل التفكير البعيد، وعلى سبيل العلوم نفسها لا لغة تدريسها والتعامل معها.

وهنا أنوِّه أن القضية التي نناقشها جميعًا ونقف أمامها أكبر من قضية اللغة العربية، ودورها، ومستقبلها. لأنها قضية حضارية تمسُّ جوهر الحضارة طعنًا في القلب مباشرةً. وفي السطور القادمة سأناقش الفكرة باختصار؛ محاولًا بيان بعض أبعادها -القضية أكبر من أن تناقش في مقال مهما كان- التي تضفي رؤية أوضح لها.

الفكرة الأصيلة من وراء هذه الدعوة

إن أكبر تناول للتصرفات هو تحليل فلسفتها وفكرتها التي من أجلها جاءت، وبرُوحها أدخلتْ عنصر الإقناع إلى عقول المُتلقِّين. والفكرة والفلسفة وراء هذه التصرفات والدعوات العربيَّة المتناثرة هنا وهناك؛ هي تصوُّر الإنسان وكأنه سلعة، وتصوُّر التعليم وكأنه عملية تصنيع.

أقصد هنا أن التعليم مجرد تراتيب متى رُتِّبتْ على ما هو صحيح أنتجت سلعةً مُوحدةً عالية الجودة. فتتصور هذه الدعوات أن التعليم عملية صناعية محضة، آليَّة محضة؛ فإذا أتينا بالمواد الخام (الطلاب العرب هنا)، وركبَّنا الآلة تركيبًا صحيحًا (منها تعليم العلوم باللغة الإنجليزية)؛ فماذا ننتظر غير النجاح والثمرة الصالحة (إخراج طالب عربي عالي الجودة، يتقن العلوم والرياضيات، أو على الأقل يعرفها معرفة ملائمة)، ثم ماذا ننتظر إثر هذا الإنتاج المصنعيّ الفاخر على المجتمع إلا التقدُّم والتحضُّر يسودان مجتمعنا فيما بعد!

هذه هي الفكرة من وراء مثل هذه الدعوات. وبيِّنٌ واضحٌ كل الوضوح فساد هذه الفكرة؛ فلا الإنسان سلعة تُصنَّع، ولا التعليم تصنيع للإنسان. بل الإنسان كائن هائل الغور، متوغِّل في العُمق لا يمكن معاملته معاملة الآلة والصناعة. بل الصناعة نفسها لا يمكن قياسها على بعضها؛ فما يصلح تصنيعه في قارة قد لا يصلح في أخرى (بسبب نقص المواد الخام أو غيره). وهذه طبيعة الحياة البشرية التي خلقها الله قائمة على تبادل المصالح بين البشر واحتياجهم لبعض.

العلم ليس له لغة مخصوصة

وتنبني الدعوة إلى تعليم العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية على وهم زائف أيضًا؛ هو أن العلوم مرتبطة باللغة التي تُدوَّن بها. ولعلَّهم يقصدون تُدوَّن بها “الآن”. وهذا محض زيف وتسطيح لفكرة العلم؛ فالعلم جهد الإنسان في اكتشاف الأشياء واكتشاف نفسه -على وجه ومناهج، وليس على كل وجه. والكلام هنا دقيق جدًّا-، وليس العلم لغةً يُدوَّن بها. وإلا فأين كانت هذه الإنجليزية قبل هذا؟! كانت موجودة لكن أهلها وأصحابها لم يكونوا روَّاد علم واختراع. وأين اللغة العربية الآن من اللغة العربية قبل؟! هي موجودة بكامل قوتها؛ تُكتبُ بها المناهج، وتُدوَّن بها الكتب والجرائد، وتُطالع العربيَّ في كل مكان؛ لكن أهلها وحضارتها كفَّت -على تصور ووجه- عن تصدير العلوم بالشكل الظاهر الذي به يجبرون الآخر على الانصياع لهم.

وكذلك تستطيع أن تقرر بشأن كل لغة مهما كانت؛ فليست القضية قضية لغة وحسب، بل الأصل أنها قضية إنسان وحضارة، وقِيَم تهيمن على هذه الحضارة، ورغبة إدارية حقيقية في التحقيق والنجاح. ولا أقول بهذا التقرير أنْ ليس لبعض العلوم لغة مخصوصة تشبه لغة الشيفرة؛ بل أقول إن اللغة المشفرة لبعض العلوم قائمة، وهي أيضًا صنيعة اتفاق أهل العلم أنفسهم؛ فمتى اتفقوا على شيفرة ولغة صالحة، وأقاموا ممارستهم عليها صلح لهم طريقهم، وصحَّ منهم بعض ملامح منهجهم.

هذه الدعوة قصور في نظر المنظومة العلمية

وهذه الدعوة أيضًا تمثل في ذاتها جهلًا ناصعًا مبينًا لا محيص عنه. حيث ترى قصور التقدم والرفعة على علوم دون علوم، وعلى علوم دون فلسفة وفكر. فهذه الدعوة التي تتستر قائلةً: نحن نقصد التقدم كالأمم الأخرى، عن طريق استيراد “لغة العلم” إلى بلداننا؛ تصرِّح من وراء هذا الفهم -بمفهوم المخالفة- أن التقدم ابن لمنظومة ضيقة كل الضيق، وصنوفٍ واحدة من العلوم. وبهذا تغفل بقية المنظومة العلمية؛ بل الأشنع أنها تغفل دور الفكرة في التقدم. فتذهب تستورد لغة ومنظومة آخرين وكأنك إذا نقلتها عنهم قد عبرتَ حيز الجهالة إلى أنوار التقدُّم.

هذه الدعوة تحتقر اللغة العربية

فضلًا عن أن أصحاب هذه الدعوة يحتقرون اللغة العربية بدعوتهم؛ فمُقتضى الدعوة قصور اللغة العربية عن إدراك العلوم والتعبير عنها. وهي قضية قديمة تعود للوقت نفسه الذي بدأ فيه اتصالُ العرب بالغربيين؛ على تصور السيادة الغربية التي يجب أن تُنتهج ويُشد لها الرحال.

وهذه القضية (مسألة قصور اللغة العربية عن إدراك العلوم الحديثة) مسألة قُتلتْ بحثًا في أروقة النقاش العربيّ. والمقرر -والذي يجهله السادة الأفاضل أصحاب هذه الدعوة- أن اللغة العربية تمتلك من المقومات الضخمة ما يجعلها صالحة لاحتواء العلوم والفنون والآداب والفلسفات.

فإنها ليستْ لغةً قَبَليَّة (أيْ لغة قبيلة محدودة)، أو لغة طائفة من سكَّان (كاللغات في الهند مثلًا)، كما أنها ليستْ لغة جامدة -صوتيًا وصرفيًّا-؛ بل هي لغة ضخمة، بل من أشد اللغات ضخامةً وفٌتوَّةً وصحَّةً. وليس أدلَّ على هذا من أنها استطاعتْ -وتستطيع- هزيمة لغات كاملة (الفارسية، العبرية، السريانية، القشتاليَّة….) في عقر دارها، وارتضى أهلها أن ينفضُّوا عن لغاتهم القديمة ويتحدثوا العربية. وليس أدل على هذا من أنَّها لغة الشرق والغرب والشمال والجنوب قبل الإنجليزية، وبعد اللاتينية.

إن تحرُّك اللغة العربية في المكان والزمان مُذهل بكل المقاييس، بل أشبه بالمعجزة حقيقةً. وليس هذا التطاول -زمانًا ومكانًا- إلا مُعبرًا صادقًا على مدى كفاءة هذه اللغة. ولعلِّي هنا أذكِّر بتجربة لغة -لا تقارن باللغة العربية- وهي اللغة العبرية الحديثة؛ التي استطاع الكيان الصهيوني إحياءها من الموات، وقرَّر مزاحمتها لغيرها من اللغات (أهل الكيان الصهيوني لا لغة لهم، ولا أصل لهم؛ فهُم أشتات الأرض كلٌّ يتحدث لغته حتى اللحظة مع اللغة العبرية بالنسبة للأجيال الجديدة لفرضها عليهم في التعليم والتعامل المجتمعي). ويعنُّ لي سؤال: هل الإشكال في اللغة أمْ في أهل اللغة؟!

فوائد التعليم باللغة الأم

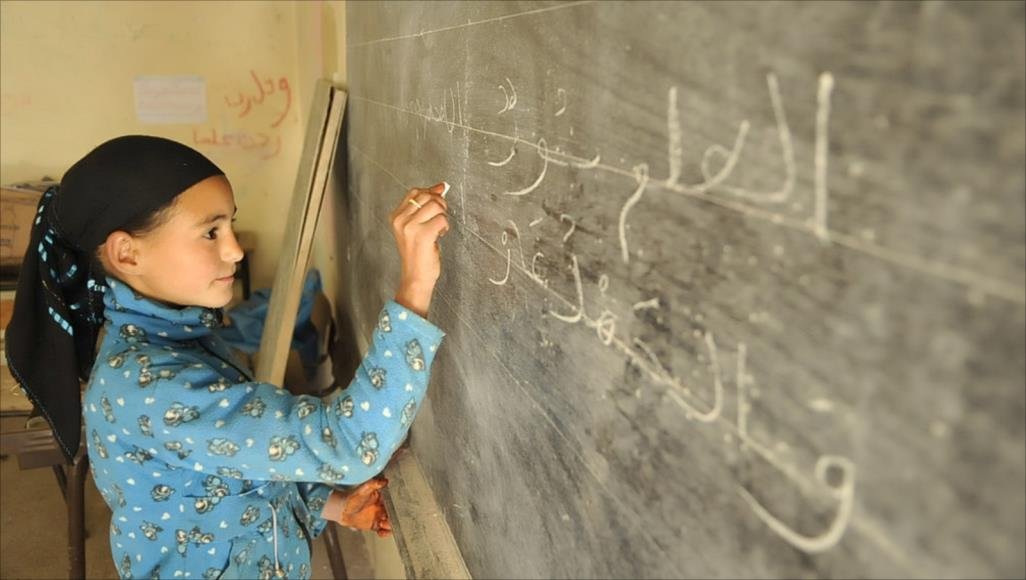

“اللغة الأمّ” هي اللغة التي يولد عليها الإنسان؛ كالعربية بالنسبة للعرب، وكالفرنسية بالنسبة لأهل فرنسا. وقضية فوائد التعليم باللغة الأم من القضايا التي بُحثت كثيرًا في مجالَيْ علم اللغة والتربية والتعليم. وهذا البحث الطويل -الذي يستطيع القارئ مطالعة بعضه بسهولة متى بحث عن الموضوع على منصات البحث الإلكترونية- يُغنيني عن أن أطيل في الإيضاح. لكنْ ما أودُّ إضافته للمشهد هو السرّ من وراء التعليم باللغة الأم للطلاب. وهو في رأيي عنصر الانسجام والتضامّ الذي يضيفه هذا التعليم لسلسلة المعارف التي يدرسها الطالب في المدرسة.

أقصد هنا أن تدريس الطالب كل المعارف والعلوم باللغة التي فتح عينيه عليها، والتي يُطالعها في كل محيطه تُحدث انسجامًا معرفيًّا لا يُحدثه هذا التشتيت الذي في تدريس موادَّ بلغة وموادَّ أخرى بلغة أخرى. علمًا أن المقصود هنا تدريس المواد، لا اللغات. فلا مانع من تدريس لغات أخرى للطالب أبدًا، بل هو أمر ضروري يحدث في كل منظومة تعليمية. لكنْ فارقٌ بين تدريس لغة على أنها لغة أجنبية مُضافة، وتدريس بعض موادّ بلغة وأخرى بلغة أخرى.

التعليم قضية هوية خالصة

التعليم عملية دقيقة كل الدقة، ومخصوصة كل الخصوصيَّة. لأن التعليم هي عملية نابعة من هويَّة كل قوم؛ فهي عملية “نابعة من أنفسهم”، لا “مفروضة مطبقة عليهم” من الخارج. ويقصد بهذه العملية تقويم هوية الإنسان، وتهذيبها؛ كما يقصد منها تحصيل المعارف الفكرية، ومعرفة العلوم العملية وغير العملية، وتنمية مهارة الفرد الاجتماعية والنفسية؛ بناءً على مُقوِّمات حضارته والفكرة العُظمى التي أنشأتها وتسيطر عليها. وإذا نظرنا إلى هذه الأصول المتعارف عليها علمنا أن التعليم قضية هُوِّيَّة خالصة، وأن القصور كل القصور في معاملة الإنسان كالآلات؛ فيُبتَعَث الطلاب بلا ضوابط إلى بلاد حتى يتعلموا ويعودوا وكأنك بهذا قد حللتَ الأمر، أو أن تطبق مثل هذه الدعوة السقيمة التي عليها المقال.

بل التعليم هو إنشاء بنية رُوحية وفكرية ومعرفية ومهارية؛ أيْ بنية تمشل الإنسان من شتَّى جوانبه، ولا يصلح إلا بهذه الرؤية الشاملة. لينشأ الفرد عارفًا لأُسس هُوِّيَّته، فاهمًا للمحيط من حوله، مُستطيعًا أن يتعامل مع أهله ومجتمعه ويتواصل معهم بطريق صحيحة، واعيًا لمشكلاته، قاصدًا حلولها. وليست هذه الدعوة من هذا التصور في شيء. بل هي دعوة مبتورة تعالج حجرًا -إنْ سمينا هذا علاجًا على قولهم- وتغفل الجبل الذي نَتَأَ عنه هذا الحجر.