حين يُعاد تشكيل الإنسان عبر الدولار.. قصة الهيمنة الناعمة

أثناء مطالعتي لتحليل نُشر على إحدى القنوات عبر تطبيق التلغرام، استوقفني تركيزه على أن الاستثمارات الأمريكية في الخارج لا تأتي خالصة النية الاقتصادية، بل تحمل في طيّاتها منطقًا أعمق: السعي لإعادة تشكيل المجتمعات من الداخل وإحداث تحولات اجتماعية وثقافية عميقة، تمتد إلى العادات، والذوق، وأنماط الاستهلاك، وتعريف الناس لأنفسهم.

ووجدت أن هذه الفكرة تستحق أن تُتناول من زوايا أوسع، لأنها تكشف عن مسار طويل من التحول في أدوات السيطرة، من العنف المباشر إلى ما يمكن تسميته بـ”التحكم الناعم”.

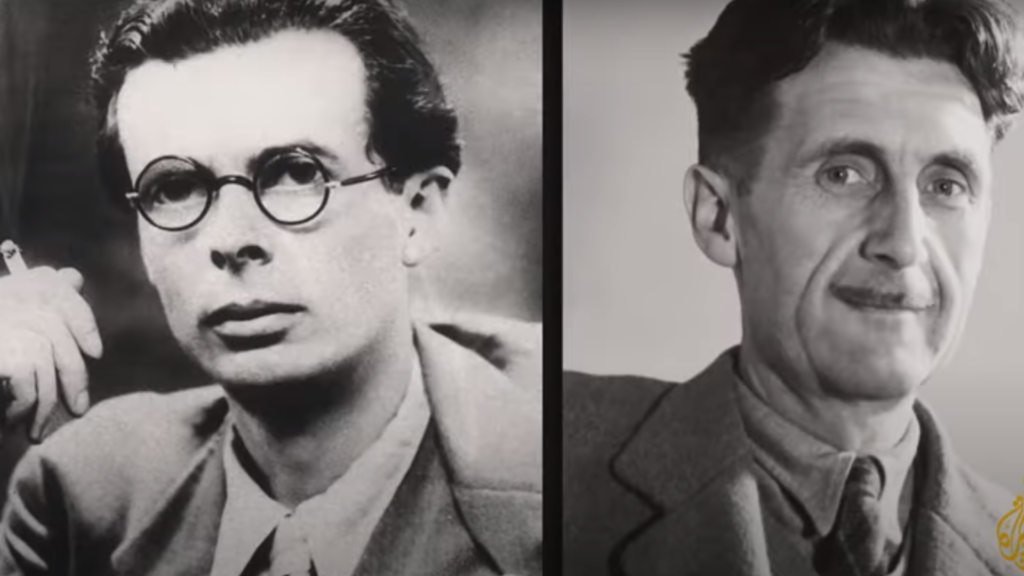

من هذا المنطلق، يحاول هذا المقال تتبّع ملامح هذه الهيمنة الناعمة، مستعينًا بأمثلة متعددة: ننطلق من رؤية هكسلي في روايته (عالم جديد شجاع)، حيث تُصنع الطاعة من داخل الإنسان لا من خارجه، ثم تجارب “سكينر” في برمجة السلوك من خلال المكافأة، ونموذج “مشروع مارشال” الذي استخدم الاقتصاد لإعادة تشكيل أوروبا ما بعد الحرب، مرورًا بتحليل جلال أمين لتأثير السوق في المجتمعات العربية.

هذه القراءة ليست لإدانة السوق، بل لفهم البنية التي تُعيد تشكيل رغبات الإنسان وسلوكه، وهو يظن نفسه مختارًا حرًا. فهل نملك وعيًا كافيًا لفهم كيف تُصاغ الرغبات؟ وهل نُدرك متى نُطيع لأننا نرغب، ومتى نرغب لأننا نُطوّع؟

السوق والهيمنة الناعمة: كيف تتحول الرغبة إلى أداة سيطرة؟

في مشهد الهيمنة الحديث، لا تكمن القوة في السوط أو في الصراخ، بل في القدرة على جعل الإنسان يحب قيده، ويختار أن يلتزم بقواعده وكأنه يمارس حريته.

لقد أبرز “ألدوس هكسلي” هذه الحقيقة في روايته الشهيرة (عالم جديد شجاع)، حين رسم صورة لعالم لا تعتمد فيه السلطة على الإرهاب الصريح كما في رواية “جورج أورويل” (1984)، بل على التلاعب بالرغبات واللذات. في ذلك العالم، لا سجون تغلق الأبواب، ولا ضباط يقيدون الأيدي، بل منظومة متقنة تُبرمج الأفراد منذ طفولتهم،1 تُعلمهم أن يرضوا بمكانهم، ويحبوا حصتهم من الوجود، دون أن يفكروا في التساؤل أو التمرد.

يُزرع في الإنسان هناك وهم الكمال، ويُقدّم له “soma” (عقار السكينة) بديلًا عن السؤال والتمحيص. يصبح الخضوع اختيارًا داخليًا، وحرية مشبوهة تُختزل في مجرد الإحساس بها، لا في ممارستها الحقيقية.2 هذا التحول من السيطرة القسرية إلى السيطرة التي تُنتج طاعتها ذاتيًا يشكل صلب فهمنا للهيمنة الناعمة المعاصرة.

هذا التصور الأدبي تجسّده تجارب عالم النفس الأمريكي “بي. إف. سكينر”، الذي أثبت من خلال تجاربه على الفئران -وخاصة في تجربته المعروفة بصندوق سكينر- أن السلوكيات التي تُعزّز بالمكافأة أمتن وأثبّت من تلك التي تُقمع بالعقاب. فقد قام سكينر بوضع فأر داخل صندوق مُصمم خصيصًا، يحتوي على رافعة صغيرة، بحيث كلما ضغط الفأر عليها، حصل على قطعة طعام. ومع تكرار التجربة، تعلّم الفأر أن الضغط على الرافعة يؤدي إلى المكافأة، فصار يُكرّر السلوك من تلقاء نفسه. وفي نسخ أخرى من التجربة، كان الامتناع عن السلوك يؤدي إلى الحرمان من الطعام، مما عزّز أكثر ارتباط السلوك بالنتيجة.3

فالإنسان في هذه الحالة يتصرف وفق الاستجابة ذاتها التي أظهرتها الكائنات الأخرى، إذ يميل إلى ما يُكافأ عليه، ويتفادى ما يؤدي إلى التهميش أو الحرمان.

هذا هو جوهر العقلية الأمريكية في الهيمنة المعاصرة، التي لا تحتاج إلى حضور القوة المباشرة، بل تبني منظومة حوافز تدفع الفرد لأن يكون سجينًا طوعًا في شبكة من الإعجابات، والترقيات، والقبول الاجتماعي.

“مشروع مارشال”: حين تُعيد المساعدات هندسة المجتمعات

إذا كان التحول في أدوات السيطرة قد بدأ بالانتقال من العنف المباشر إلى الإقناع الداخلي، فإن السوق هو الساحة الأكثر بروزًا لهذا التحول. وهو ما انتبهت له الولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف القرن العشرين، حيث أدركت أن النفوذ لا يكتفي بالربح المالي فحسب، بل يحتاج إلى استدامة تتجسد في التأثير العميق على البُنى الاجتماعية والثقافية. لذلك؛ تحولت الاستثمارات الأمريكية إلى أدوات هندسة اجتماعية، تعيد ترتيب الأذواق والعلاقات والرموز، دون أن تلجأ إلى قسر أو احتلال مباشر.

ولايمكننا التطرق للهيمنة الاقتصادية عبر السوق دون الحديث عن أحد أبرز الأمثلة على هذا المنطق وهو “مشروع مارشال”. فبعد الحرب العالمية الثانية، قدمت الولايات المتحدة مساعدات لإعادة إعمار أوروبا الغربية، ولكن هذه المساعدات لم تكن مجرد جهود إنسانية أو اقتصادية، بل كانت وسيلة استراتيجية لوضع أوروبا رهينة تبعية اقتصادية وثقافية.

فالتمويل لم يكن مرتبطًا بالعقوبات، بل بلغة المساعدات، التي فتحت الباب أمام الشركات الأمريكية، وأعادت هيكلة الاقتصادات الأوروبية وفق معايير السوق الأمريكي، متجاوزة الخصوصيات القومية والثقافية للمجتمعات الأوروبية التي خرجت من حرب مدمرة.4

وقد رافق هذا المشروع تدفق هائل من المنتجات والرموز والقيم: الأغاني، والأزياء، وأنماط الحياة، وحتى الذوق العام، فبات الأوروبي الذي كان يسعى للتعافي يستهلك النموذج الأمريكي، ويتماهى معه، ويعيد إنتاجه طوعًا لا قسرًا.

وهذا المنطق لم يكن خاصًا بأوروبا فقط، بل تكرر في مناطق عدة من العالم، حيث دخل رأس المال الأمريكي حاملاً معه منطقًا استهلاكيًا جديدًا يعيد ترتيب الطبقات الاجتماعية بناءً على معايير خارجية. فلم يعد الغنى مرتبطًا بالمكانة الثقافية المحلية، بل بالقدرة على التشبه بالنموذج المستورد، ولم تعد الحداثة فعلًا محليًا، بل قوالب جاهزة تستورد وتُلبس على المجتمعات، فتصبح الاستثمارات أدوات تفكيك بطيئة للموروثات الثقافية، لا عن طريق الجبر، بل عبر الإقناع والتشويق.

ومع ظهور الاقتصاد الرقمي زاد الأمر تعقيدًا ودقة، إذ تحوّلت الرغبات إلى بيانات، وتحوّلت البيانات إلى خرائط استهلاك. فبفضل الخوارزميات، لم تعد السلطة في حاجة إلى أن تعرفك؛ لقد صرت أنت مَن يكشف نفسه طواعية؛ يُرصد سلوكك، وتُستنتج رغباتك، ويُعاد تغذيتها إليك. فتظن أنك تختار، بينما أنت تتحرك ضمن دائرة صمّمها النظام مسبقًا.

الاستثمارات الأجنبية بوابة التبعية الغربية

وقد نبّه عالم الاقتصاد المصري “جلال أمين” إلى هذه الظاهرة بوضوح، عندما أشار إلى أن أخطر ما في الغزو الاقتصادي ليس مجرد التبعية المالية، بل تفكيك البنية الاجتماعية وإعادة بنائها على صورة النموذج المسيطر.5

وقد تجلّى هذا بوضوح خلال مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي عرفتها مصر في عهد الرئيس السادات في سبعينيات القرن العشرين، حيث رُوّج للسياسات الجديدة بوصفها بوابةً للرخاء والتحرر، بينما كانت في حقيقتها عملية إدماج قسري للسوق المصري في بنية التبعية الغربية، دون حماية للهوية الاقتصادية أو الاجتماعية.

ففي تلك المرحلة، فُتحت الأبواب أمام الاستثمارات والاستهلاك على النمط الأمريكي، وترافق ذلك مع تراجع في دور الدولة التنموي والاجتماعي، وظهور أنماط من السلوك الاستهلاكي الغريب عن السياق المحلي.6

وهكذا يتضح لنا أن هذا الانفتاح لم يكن يحرّر، بل يُقنّن التفاوت، ويغرس قيمًا جديدة تُعيد تعريف النجاح لا بوصفه إنتاجًا أو إبداعًا، بل قدرة على المحاكاة والتماهي مع صورة مستوردة للرفاه والتمدّن.

وقد تحوّلت شاشات التلفاز والواجهات الإعلانية آنذاك إلى أدوات لبثّ رموز جديدة: ماركات تجارية، وأنماط معيشة، وصور للحياة الجيدة، لم تكن نابعة من حاجات المجتمع آنذاك، وقد عبّر جلال أمين عن هذه المظاهر بقوله: «كان التغريب في سلوك الشباب والناشئين أكثر منه تغريبًا للآباء والأمهات»،7 مشيرًا بذلك إلى التبدل السريع في الذوق والقيم لدى الأجيال الجديدة. فلم تعد العلاقات الاجتماعية تُبنى على القيم التقليدية أو المكانة الأخلاقية، بل على القدرة الشرائية والمظاهر المستعارة.

تغذية الحاجات وإنماء الاستهلاك.. خطة الهيمنة

وفي تحليله لمفهوم التنمية الاقتصادية كما طُبّق في دول العالم الثالث، يكشف كذلك جلال أمين في كتابه الآخر عن مفارقة تنموية خطيرة: فالمشاريع التي رُوّج لها بوصفها أدوات للنهوض الاقتصادي، كثيرًا ما كانت في حقيقتها وسائل ناعمة لدمج تلك المجتمعات في منظومة السوق العالمي بوصفها أسواقًا لا منتجين، وهوامش لا مراكز. فلم تكن الغاية تحقيق الاكتفاء أو النهوض الذاتي، بل خلق حاجات مستوردة، تُغذّي التبعية وتُعيد تشكيل الرغبة وفق قوالب مصممة سلفًا.8

وهكذا، لم يعد النجاح يُقاس بالاجتهاد أو بالمنفعة المجتمعية، بل بما يُعرض ويُستهلك: حقيبة بعلامة شهيرة، هاتف بتصميم معين، حذاء ممهور باسم شركة عالمية… فلم تعد هذه أشياء تُستخدم، بل أصبحت علامات طبقية تُمنح لمن يحاكي الصورة، لا لمن يُنتج المعنى.

وهنا يلتقي تحليل جلال أمين مع نبوءة ألدوس هكسلي في عالم جديد شجاع، حيث الطاعة تُصنع من الداخل عبر المتعة والراحة، لا بالقوة. فالسلطة في زمن السوق لا تأتي من فوق، بل تنبع من داخل الرغبة. الفرد لا يُجبر، بل يُغرى، ولا يُمنع من أن يكون ذاته، بل يُعاد تشكيلها لتتوافق مع النموذج الذي يخدم منطق السوق والهيمنة.

وهذا بالضبط ما تُنتجه الهيمنة الأمريكية الحديثة: مجتمعات تستهلك قيودها، تعرضها بفخر، وتراها رمزًا للتحضر، لا استعمارًا جديدًا.

بين الصين واليابان.. مقاومة ناعمة داخل نظام الهيمنة

وإن كنا قد ركّزنا في هذا المقال على محاولة تفكيك آليات الهيمنة الناعمة التي تنفذ إلى داخل الإنسان عبر السوق والرغبة، بيد أن التوازن في الطرح يقتضي أن نشير إلى أن هذه الهيمنة، وإن بلغت من الدقة مبلغًا كبيرًا، فإنها لا تمرّ دومًا بلا مقاومة. فثمّة محاولات حثيثة، وأحيانًا خافتة، للحفاظ على الهوية الثقافية وإعادة تشكيل العلاقة مع السوق من موقع الفاعلية لا التبعية.

ويمكن أن نلتمس ذلك في النماذج التي قدّمتها دول مثل الصين واليابان، حيث برزت استراتيجيات واضحة لممانعة التغوّل الثقافي الأمريكي، ولو من داخل النظام الاقتصادي العالمي ذاته.

ففي الحالة الصينية، ورغم الانخراط الواسع في التجارة الدولية، برز حرص واضح على حماية الهوية الثقافية وتعزيز الإنتاج المحلي، ليس فقط على المستوى الصناعي، بل في مجال الإعلام والمحتوى الرمزي، من خلال دعم الأعمال الفنية الوطنية، وفرض قيود على المواد الغربية، وتشجيع اللغة والثقافة الصينية. ويمكن أن نقرأ هذا النهج بوضوح في سياق الحروب التجارية التي تنشب بين الفينة والأخرى بين الصين والولايات المتحدة، والتي تعبّر عن صراع لا يقتصر على الرسوم الجمركية أو فائض الميزان التجاري، بل يمتد إلى النفوذ الثقافي ومحاولات إعادة تشكيل الذوق والسلوك عبر بوابة السوق.

أما اليابان، فقدّمت نموذجًا مختلفًا في التعامل مع صدمة الانفتاح على الهيمنة الأمريكية. فلم تدخل في مواجهة مباشرة، لكنها في الوقت ذاته لم تفتح أبوابها بلا قيد. فعملية التحديث عندها لم تكن مجرّد استيراد للتكنولوجيا، بل كانت إعادة بناء داخلية منسجمة مع تراثها وموروثها الجماعي. فرفضت اليابان تفكيك البنى الثقافية التقليدية، ولم ترَ في الاستعانة بالخبراء الأجانب مدخلًا لتقليدٍ أعمى، بل وسيلة انتقائية مدروسة. ولذلك، فإن التحديث الياباني لم يؤدِّ إلى تغريب ذوق المجتمع، بل إلى إعادة ترتيب داخلي لأنماط العمل والتفكير والعلاقات الاجتماعية.9

وهكذا، فإن مجرد القدرة على إعادة تشكيل الرموز، أو الحد من تدفقها، أو التفاوض مع معانيها، يُعد في حد ذاته شكلاً من أشكال المقاومة الثقافية التي تستحق الالتفات، وتؤكّد أن الإنسان، حتى في ظل الهيمنة الناعمة، لا يزال يملك قدرة على الانفلات الرمزي، ولو جزئيًا، من قفص السوق المصنوع بعناية.

ختامًا.. على طريق التحرر

إن السيطرة الحديثة لم تعد بحاجة إلى جيوش ولا إلى أدوات قمع مباشر، بل يكفيها أن تُقنع الأفراد بأنهم أحرار في خياراتهم، بينما تُعيد تشكيل وعيهم من الداخل. وهنا لا يكون السوق مجرد وسيط اقتصادي، بل أداة هيمنة ناعمة، تُعيد هندسة الرغبات، وتُحوّل الاستهلاك إلى طقس طاعة طوعي.

إن الطاعة التي ينتجها السوق اليوم هي طاعة هادئة، لا تُفرض، بل تُزرع في الوجدان، عبر الإعلانات، والرموز، والمعايير، لتُحاصر الفرد في عالم يبدو اختياره فيه ذاتيًا، بينما هو في حقيقته خاضع لمنطق خارجي صامت ومتسلط.

وليس من سبيل للتحرر من هذا القيد الناعم إلا بوعي نقدي جديد، يعيد مُساءلة ما نرغبه، لا ما يُراد لنا أن نرغبه، ويُعيد تعريف الحرية من كونها مجرد حرية استهلاك، إلى كونها حرية وعي.

المراجع

- Huxley, Aldous. Brave New World. London: Vintage Classics, 2007, pp. 24–27 ↩︎

- Huxley, Aldous, previously cited, p. 89 ↩︎

- B.F. Skinner, The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis, Appleton-Century, 1938 ↩︎

- الشهوان، صالح. “الهيمنة الأمريكية أو الشراكة!”، جريدة الاقتصادية، 7 أبريل 2009. ↩︎

- أمين، جلال. ماذا حدث للمصريين؟: تطور المجتمع المصري في نصف قرن (1945–1995)، دار الشروق، القاهرة، 1998، ص48. ↩︎

- المرجع السابق، ص56. ↩︎

- المرجع نفسه. ↩︎

- أمين، جلال. خرافة التقدم والتخلف، دار الشروق القاهرة، ص29. ↩︎

- ضاهر، مسعود. النهضة اليابانية والنهضة العربية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج. ص307. ↩︎

مقال جميل ورائع