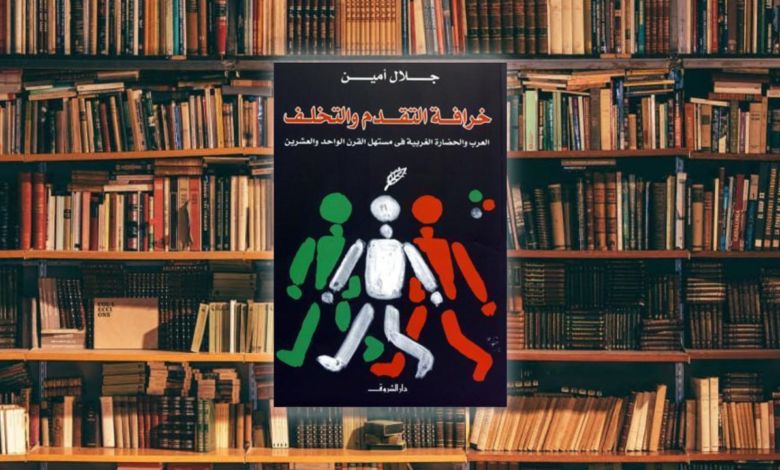

إعادة التفكير في مسلمات التقدم في العصر الحديث.. قراءة في كتاب خرافة التقدم والتخلف لجلال أمين

لطالما راودتني فكرة التقدم كما تُطرح اليوم: هل هو حتمية تاريخية أم مجرد وهم متقن الصياغة؟ يتغلغل في أذهان البعض أن الماضي مظلم والمستقبل أكثر إشراقًا، وأن كل جديد بالضرورة أفضل مما سبقه، وكأن الزمن نهر لا يسير إلا في اتجاه واحد، لا يعرف العودة، ولا يعترف بالمراجعة. ويعزز هذا التصور الخطاب السائد في كثير من الأدبيات الحديثة، حيث تُقدَّم الحداثة باعتبارها قطيعة مع الماضي، ويُنظر إلى كل ما هو تقليدي بوصفه عائقًا أمام التطور.

لكن، هل هذا الطرح دقيق؟ وهل يمكن فعلًا اختزال التقدم في مجرد تحولات مادية وتقنية؟

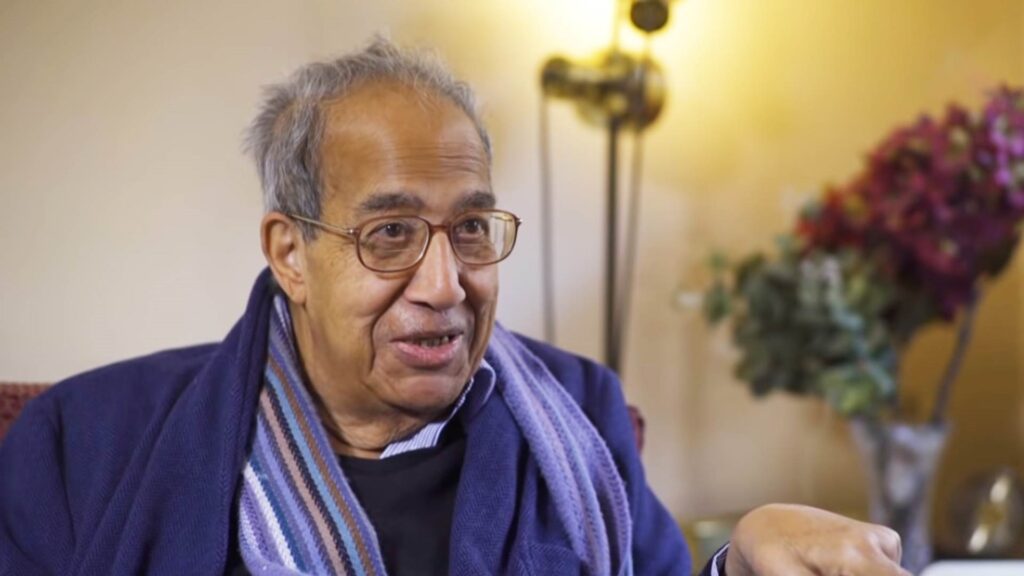

يُعدّ جلال أمين (1935-2018) أحد أبرز المفكرين والاقتصاديين المصريين الذين تناولوا قضايا التنمية والتحديث من منظور نقدي، جامعًا بين التحليل الاقتصادي والرؤية الاجتماعية والثقافية. درّس الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وترك بصمة فكرية عبر العديد من المؤلفات التي تسلط الضوء على قضايا التقدم، والعولمة، والطبقية، والتغيرات الاجتماعية في العالم العربي، من أبرزها: ماذا حدث للمصريين؟، وعصر الجماهير الغفيرة، وخرافة التقدم والتخلف، الذي يتناول فيه نقدًا جوهريًا لمفهوم التقدم كما يُروّج له في الفكر التنموي المعاصر.

يُركّز كتاب (خرافة التقدم والتخلف) على نقد التصور الخطي للتقدم، الذي يفترض أن كل مجتمع لا بد أن يمر بالمراحل نفسها التي مر بها الغرب، متجاهلًا خصوصيات الشعوب ومساراتها التاريخية المختلفة. كما يسلط الضوء على ما أسماه “عقدة الخواجة”، وهي الانبهار غير المشروط بالنموذج الغربي، دون النظر إلى السياقات التي أنتجته أو المفارقات التي يفرزها داخل مجتمعاته ذاتها. ومن هنا، يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة التقدم، ومعاييره، وما إذا كان بالإمكان صياغة نماذج تنموية أكثر انسجامًا مع الهوية الثقافية للمجتمعات بدلًا من الانقياد وراء أنماط جاهزة لا تراعي اختلاف السياقات والاحتياجات.

الاختزال السطحي للقيم في ثنائية “قديم/حديث”

إن القيم والنظم الاجتماعية ليست كالتكنولوجيا، فعلى المتحمسين للتخلص من القيم والعلاقات الاجتماعية في مجتمعاتهم، بحجة أنها “متخلفة”، أن يتوقفوا لحظة ويفكروا بعمق: هل يمكن فعلًا قياس القيم الاجتماعية بمعايير علمية دقيقة كما نقيس التقدم في التكنولوجيا أو الاقتصاد؟ أم أن هذا الطرح مجرد افتراض سطحي يختزل تعقيد المجتمع في ثنائية “قديم متخلف” و”جديد متقدم”؟

فالتقدم في العلوم والتكنولوجيا يمكن قياسه بناءً على معايير واضحة مثل السرعة، الكفاءة، والدقة. لكن هل يمكن تطبيق المعايير نفسها على القيم الاجتماعية؟ لا، لأن القيم ليست أدوات مادية يمكن تحسينها أو تطويرها وفق معايير رقمية أو تجريبية، بل هي منظومة ثقافية متشابكة تتشكل وفق احتياجات المجتمع وتجربته التاريخية.

وبالتالي، فإن أي حديث عن “تقدم القيم الاجتماعية” هو طرح غير علمي، لأنه يفترض وجود معيار عالمي ثابت لتقييم المجتمعات، وهو ما عارضه جلال أمين في كتابه خرافة التقدم والتخلف. فالواقع يثبت أن القيم تتكيف مع البيئات والسياقات المختلفة، ولا يمكن تصنيفها بطريقة خطية.

فما يعتبره مجتمعٌ ما “تقدمًا” قد يكون في مجتمع آخر تفكيكًا واضطرابًا اجتماعيًا.

التغير القيمي ليس مسارًا خطيًا نحو الأفضل

من المزاعم التي انتقدها جلال أمين في كتابه فكرة يروج لها البعض، وهي أن المجتمعات الحديثة تجاوزت القيم القديمة لأنها تطورت، بينما الواقع يكشف أن التغير القيمي ليس تقدمًا بالضرورة، بل مجرد تحول اجتماعي تفرضه الظروف. فمثلًا، انتشار الفردانية في المجتمعات الغربية لم يكن نتيجة “تقدم”، بل جاء بفعل تحولات اقتصادية وثقافية، ومع ذلك، بدأت بعض المجتمعات تعاني من آثار هذه الفردانية، مثل العزلة والاكتئاب، مما دفعها للبحث عن بدائل تعيد التماسك الاجتماعي.

فلو كان هناك “تقدم” حتمي في القيم، لوجدنا المجتمعات الحديثة في قمة الرضا الاجتماعي، لكن الواقع يخالف ذلك. فمن الخطأ افتراض أن كل تغيير قيمي يؤدي إلى تحسين في جودة الحياة، إذ قد تكون بعض التغيرات تراجعًا وليس تقدمًا. فالمجتمعات التي تخلّت عن قيم التكافل الأسري لصالح الاستقلالية المطلقة لم تصبح بالضرورة أكثر سعادة، بل واجهت أزمات اجتماعية جديدة. وعلى العكس، بعض القيم التقليدية التي يُنظر إليها على أنها “متخلفة” قد تكون أساسًا لتحقيق الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية.

ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن التحولات في العلاقات الاجتماعية مؤشر على “التقدم”، بينما الحقيقة أن العلاقات بين الأفراد ليست خاضعة لقانون تطور تقدمي، بل تتغير تبعًا للظروف الاقتصادية والثقافية والسياسية، دون أن يعني ذلك أنها تتحسن بالضرورة. ففي المجتمعات التقليدية، كانت الروابط العائلية أكثر متانة، وكان الاحترام بين الأجيال جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي، أما في المجتمعات الحديثة، فقد سادت الفردانية، وتراجعت قيمة العائلة لصالح الاستقلالية الشخصية، مما أدى إلى ضعف الروابط الاجتماعية وزيادة الشعور بالعزلة. فهل يمكن اعتبار هذا “تقدمًا”؟ أم أنه مجرد تحول يحمل إيجابيات وسلبيات؟

ويشير جلال أمين إلى أن المجتمعات الحديثة فقدت الكثير من القيم الإنسانية تحت شعار التقدم، فبينما كانت العلاقات في الماضي مبنية على التفاعل المباشر والمساندة الاجتماعية، باتت اليوم أكثر برودًا وتحكمها المصالح الفردية. وحتى مفهوم الصداقة تغيّر، فأصبحت العلاقات أكثر سطحية وأقل التزامًا.

ولو كان التقدم حتميًا، لكان من المفترض أن تتطور القيم الاجتماعية نحو الأفضل، لكن الواقع يكشف العكس في كثير من الجوانب. فبينما كان احترام كبار السن سمة المجتمعات التقليدية، أصبحت المجتمعات الحديثة أكثر انشغالًا بالفردانية، مما أدى إلى تفكك الروابط الاجتماعية. كما أن التكنولوجيا، رغم ما وفرته من تسهيلات، لم تؤدِّ بالضرورة إلى زيادة السعادة، بل ارتبطت بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والعزلة.

فضلًا عن ذلك، فإن أي تطور في جانب معين قد يكون على حساب جوانب أخرى. فالطفل، مثلًا، يتمتع بمخيلة أوسع من الراشد، لكن نموه العقلي قد يقلل من هذه القدرة. ومن المعروف أن القدرة على حل المشكلات الرياضية المعقدة تبلغ ذروتها في سن مبكرة، ثم تبدأ في التراجع، رغم أن مهارات التفكير الأخرى قد تستمر في التطور. فهل يمكن اعتبار هذا “تقدمًا”؟ أم أنه مجرد تحول طبيعي يحمل مكاسب وخسائر ؟

نظريات التنمية بين وهم التقدم وحقيقة التحولات

في كتابه يقدم جلال أمين نقدًا عميقًا لنظريات التنمية التي راجت منذ منتصف القرن العشرين، مشيرًا إلى أنها انطلقت من افتراضات خاطئة أدت إلى سياسات لم تحقق الأهداف المرجوة، بل ساهمت في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في كثير من الدول النامية. ويرى أن هذه النظريات، خاصة تلك المستندة إلى النموذج الغربي، تفترض أن المجتمعات تمر بمراحل تطور متتالية، حيث تسير الدول النامية على خطى الدول المتقدمة وفقًا لمسار ثابت.

وقد تأثرت هذه الرؤية بشكل كبير بمدرسة الحداثة (Modernization Theory) التي روجت لفكرة أن التنمية تعني التحول إلى النمط الغربي في الاقتصاد والسياسة والثقافة، وهو تصور قاصر في نظره لأنه يهمل الخصوصيات الثقافية والتاريخية لكل مجتمع.

إذ أنه يرى أن التركيز على النمو الاقتصادي باعتباره جوهر التنمية أدى إلى سياسات تنموية ركزت على التصنيع السريع والانفتاح الاقتصادي، دون النظر إلى الأثر الاجتماعي والثقافي لهذه التحولات. فقد شجعت هذه النظريات الدول النامية على تبني سياسات تحاكي الدول الصناعية الكبرى، لكنها أغفلت حقيقة أن التنمية ليست مجرد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، بل يجب أن تشمل تحسين جودة الحياة والعدالة الاجتماعية والاستقرار الثقافي. وبهذا، فإن ما يُوصف بالتقدم ليس بالضرورة سوى تغييرات مادية لم تصحبها تحسينات حقيقية في مستوى الرفاه العام.

ولا يقتصر نقد جلال أمين على مدرسة الحداثة، بل يمتد إلى نظريات التبعية (Dependency Theory)، التي رغم اتفاقها معه في تشخيص بعض المشكلات، إلا أنها وقعت في فخ التفسير الأحادي حين اختزلت مشكلات التنمية في الهيمنة الرأسمالية الخارجية، متجاهلة العوامل الداخلية التي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مسار التنمية. ويرى أمين أن هذه النظريات، رغم انتقادها للتبعية الاقتصادية، لم تقدم بدائل عملية ناجحة، حيث لم تحقق التجارب التي حاولت تبني نماذج تنموية مستقلة نجاحًا حقيقيًا، بل أدت في بعض الحالات إلى تعميق الفجوة بين الطبقات وتزايد الأزمات السياسية والاقتصادية.

ومن أهم الملاحظات التي يطرحها أمين أن نظريات التنمية أهملت تأثير التحولات الاجتماعية والقيمية المصاحبة للتنمية الاقتصادية. فالتنمية من منظوره ليست مجرد أرقام وإحصائيات عن النمو والإنتاج، بل تشمل أيضًا الحفاظ على التوازن الاجتماعي والثقافي. وفي هذا السياق، يشير إلى أن العديد من الدول التي تبنت النموذج الغربي في التنمية شهدت تحولات قيمية سلبية، حيث تآكلت الروابط الاجتماعية، وازدادت معدلات العزلة والاضطرابات النفسية، وظهرت أنماط استهلاكية جديدة عمّقت التفاوت الاجتماعي.

وفي إطار تفكيك الوهم القائل بأن المجتمعات تسير على خط زمني مستقيم نحو “التقدم”، يشير أمين إلى أن هذا التصور يخدم في الغالب مصالح القوى الكبرى التي تسعى إلى فرض نموذجها التنموي على بقية العالم، دون اعتبار للتنوع الثقافي والاجتماعي. فالتنمية من منظوره لا يجب أن تكون مجرد استنساخ للتجربة الغربية، بل عملية تُبنى على احتياجات كل مجتمع وخصوصياته، مع الوعي بأن أي تغيير يحمل معه إيجابيات وسلبيات، وليس بالضرورة أن يكون تقدمًا في كل الجوانب.

ومن هنا، يشكل نقد جلال أمين لنظريات التنمية جزءًا أساسيًا من أطروحته في خرافة التقدم والتخلف، حيث يدعو إلى إعادة التفكير في مفهوم التنمية، بحيث لا يُنظر إليها على أنها مجرد عملية اقتصادية بحتة، بل كمسار يتطلب تحقيق توازن بين التطور المادي والقيم الاجتماعية والثقافية. وبهذا، يفتح المجال لنقاش أوسع حول ماهية التنمية الحقيقية، وكيف يمكن تحقيقها دون أن تكون مجرد تكرار لنماذج لم تأخذ في الاعتبار السياقات المحلية لكل مجتمع.

بين التحولات المادية والحفاظ على الهوية الثقافية

هذا ما يجعل أمين يرى أن التقدم الحقيقي لا يُقاس فقط بالنمو الاقتصادي أو التطور التكنولوجي، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار جودة الحياة، ومدى قدرة المجتمع على تحقيق التوازن بين التحولات المادية وحفاظه على قيمه الثقافية والاجتماعية. فالتقدم ليس مجرد محاكاة غير نقدية للنماذج الغربية، بل هو عملية تراكمية تستفيد من الخبرات المحلية والعالمية على حد سواء، دون الوقوع في فخ التصنيفات السطحية التي تفصل بين “التقدم” و”التخلف” وكأنهما نقيضان متعارضان.

وفي هذا السياق، يبرز جلال أمين مسألة تآكل الثقافات المحلية نتيجة تسويق الثقافة الغربية بوصفها النموذج الأوحد للتطور. إذ تجد الكثير من المجتمعات نفسها أمام معادلة صعبة، فإما أن تندمج في السياق الغربي وتتخلى عن هويتها، أو أن تحافظ على أصالتها مع خطر أن يُنظر إليها بوصفها “متأخرة”. هذه الثنائية، كما يوضح أمين، تخلق حالة من “التبعثر الثقافي”، حيث يصبح الفرد ممزقًا بين هويته الأصلية من جهة، والمعايير التي تفرضها العولمة من جهة أخرى.

إعادة تعريف التقدم

من هنا، يصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم “التقدم” بحيث لا يُختزل في مجرد مؤشرات اقتصادية أو تقنيات حديثة، بل يُنظر إليه في سياق شمولي يأخذ في الاعتبار العوامل الثقافية والاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس في بناء أي نهضة حقيقية. فالتكنولوجيا وحدها لا تصنع تقدمًا، كما أن تقليد النماذج الغربية دون نقد أو تمحيص قد يؤدي إلى تآكل الخصوصية الثقافية للمجتمعات، بدلًا من تعزيز قدراتها على التكيف مع التطورات المعاصرة بما يحفظ لها هويتها وخصوصيتها.

قراءة ثرية وواعية، سلطت الضوء على مفاهيم نحتاج اليوم لمراجعتها بجرأة. أعجبني تفكيكك لأسطورة التقدم وربطك بين التحول القيمي وفقدان التوازن المجتمعي. طرح عميق ومهم، سلمت أفكارك ودام قلمك.

بُورِكت

سرد ممتع و متماسك

استمتعت كثيرًا بهذا المقال! الأسلوب راقٍ والمفردات منتقاة بعناية. أتطلع لقراءة المزيد من كتاباتك.