بين وخز الشوك وعَبَق القرنفل.. قراءة في رواية «الشوك والقرنفل» لـ”يحيى السنوار”

كانت ليلةً صيفيّةً حارّة، تقلبتُ أثناءها في فراشي عدّة مرات، فلم أستطع النوم. لم تعد للمروحة فائدة، سوى ما تُصدره من ضجيجٍ يزيد جوّ الغرفة بؤسًا. أيقنت حينئذ أنني لن أحظى بقسط الراحة الذي أريده، وأنني سأذهب إلى عملي في الصباح مُتعبًا في جميع الحالات، فقررت أن أستغلّ ذلك الوقت لبعض القراءة..

توجهتُ إلى المكتب، وأضأت الأباجورة، كانت الرواية ما تزال موضوعة فوقه، وإلى جانبها المذكرة والقلم اللذان أكتب بهما ما أستحسنه من اقتباسات، أو ما يخطر لي من أفكارٍ وملاحظات.

كان الجوّ العام -للأمانة- مناسبًا للقراءة؛ هدوءُ الليل، وضوءُ الأباجورة الخافت، يُضفيان طابعًا مميزًا يُخفف من شدة الحر. سمعتُ عن كُتّابٍ كبار كانوا يكتبون أثناء الليل، منهم شيخُ العربية محمود شاكر رحمه الله. الآن أفهم لماذا؛ هذا الهدوء، وهذه السكينة، هذا الشعور المنعش بأنّ العالم خالٍ من ضوضاء الجدالات وهُواتِها، ومن ضجيج عجلة الحياة اليومية.. ثم هذا الانطباع النفسي الذي يدغدغ غرورك بأنك من طبقة المفكرين والأدباء الكبار.. يا للفخامة!

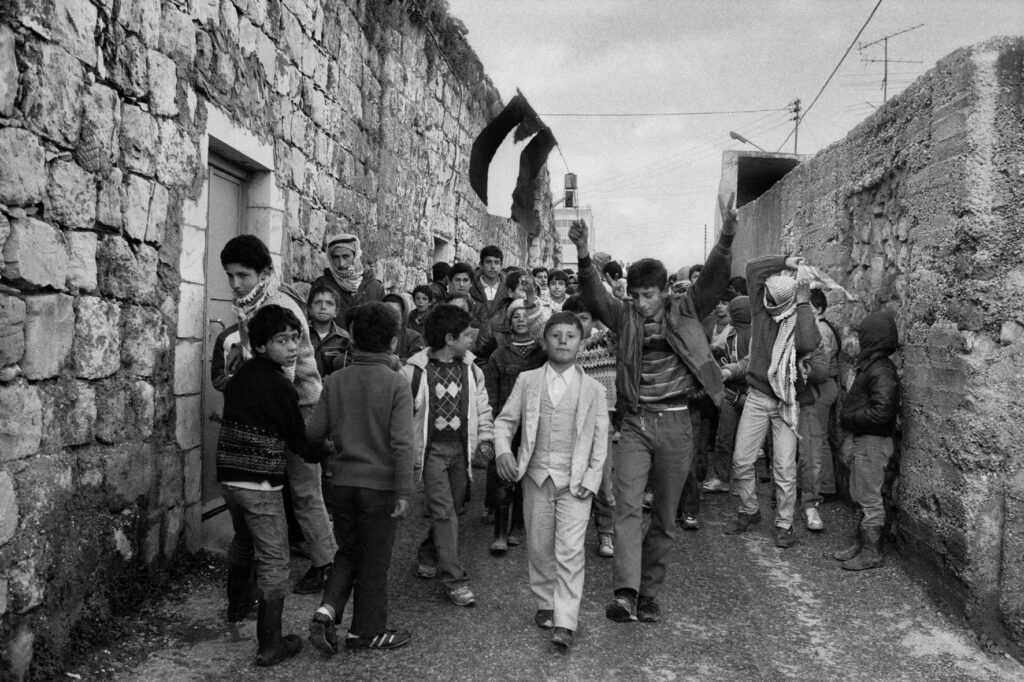

نسيت أن أخبرك عن الرواية التي أقرأها، رواية الشوك والقرنفل ليحيى السنوار، منذ أيام وأنا أبحر بين سطورها، حيث تأخذني فصولها في رحلة عبر الزمن إلى حياة الفلسطينيين عقب حرب النكسة سنة 1967م، والسنوات التي تلتها. لقد طالعت في هذه الرواية تفاصيل معاناة الشعب الأبي؛ جعلتني أفهم واقعهم عن قرب، وهذه طبعًا مَيزة مهمة من مميزات الرواية.

إن ما يميز أسلوب الرواية برأيي عن غيره، هو أنه ينزل بك من سماء التنظيرات الفكرية المجردة إلى حيوية التفاصيل الإنسانية، حيث نرى الحياة مبثوثة في القضايا السياسية والاجتماعية، فتتحول المعطيات الجامدة، إلى مشاعر نابضة بالحياة. وهذا بالضبط ما فعلته رواية “الشوك والقرنفل” بمعاناة الشعب الفلسطيني الأبيّ مع الاحتلال..

فبعيدًا عن جمود التقارير الصحفية، تغوص بك الرواية في تفاصيل حياة الإنسان الفلسطيني، حيث يعيش الأطفال في رعب دائم تحت القصف، وحيث الأمهات الفلسطينيات الأبيّات يتشاجرن حول الدور في طابور سقي الماء، وحيث الأولاد يلعبون لعبة “عرب ويهود” التي يجب أن ينتصر فيها فريق “العرب” دائمًا!! وحيث البنات يلعبن لعبة “الحجلة” و”نط الحبل”، وحيث الشهيد يتذكر أمه وزوجته وابنه الرضيع في لحظات اشتباكه الأخير وهو يبتسم مرددًا الشهادتين.

هناك حيث ترى أن هؤلاء الفلسطينيين الذين تحولوا في نظرنا، لكثرة ما نرى في الإعلام، إلى مجرد أرقام تتتابع نحو الموت: عشرة شهداء بمجزرة كذا، عشرون شهيدًا في قصف استهدف كذا، خمسون ألف شهيد حصيلة معركة كذا.. هم في الحقيقة أناس لكل واحد منهم طفولة وذكريات وآمال وأحلام وطموحات وعائلات.

زائر غير متوقع

كنت منهمكًا في قراءة أحد المشاهد المؤثرة في الرواية، وحيدًا في الغرفة المظلمة إلا من بقعة ضوء الأباجورة على المكتب.. وكانت النافذة نصفَ مفتوحة، لعلها تُدخل بعض النسيم المنعش، فشعرتُ فجأة كأن شيئًا باردًا مرّ خلف عنقي. التفتُّ خلفي فلم أجد شيئًا، فقط باب الغرفة المفتوح المُطلّ على فناء البيت المظلم. لم أَهتمّ للأمر، وقلتُ لنفسي: لعلها نسمة باردة، وإن كان غريبًا أن تأتيني من جهة باب الغرفة بدلًا من أن تأتيني من النافذة المُطلة على الشارع.

عدتُ إلى القراءة، وإن كان شعورٌ عامّ بالانقباض قد بدأ يُراودني. بعد لحظات، بدأتُ أسمع صوت صفير الريح من النافذة، وبدأت حرارة الغرفة تنخفض تدريجيًّا. لو لم يكن الأمر غير منطقي، لقلتُ إنني بدأت أشعر ببردٍ غريب. فجأة، أصبح صوت صفير الرياح واهتزاز المروحة يزيدان شعور الانقباض في صدري. أعترف أنني لستُ من الذين يَقدِرون بسهولة على التمشي داخل مقبرة، أو دخول غابة في منتصف الليل، لكنني بالتأكيد لستُ من يُخيفهم صَفير الريح من النافذة أو ظلال الغرفة.. غير أن شيئًا غير طبيعيّ يحدث لي الآن، ما هو بالضبط؟ لا أعرف..

في لحظةٍ معيّنة، رفعتُ عيني عن الرواية دون أن أزيحها من فوق المكتب كليًّا، فلمحتُ شيئًا غريبًا بطرف بصري من جهة اليسار، على بُعد متر أو متر ونصف مني.. تجمّد الدم في عروقي.. التفتُّ تدريجيًّا، وأنا آمل ألا يكون ما رأيته إلا قطعة أثاث أو ما شابه، لكنني رأيتُه..

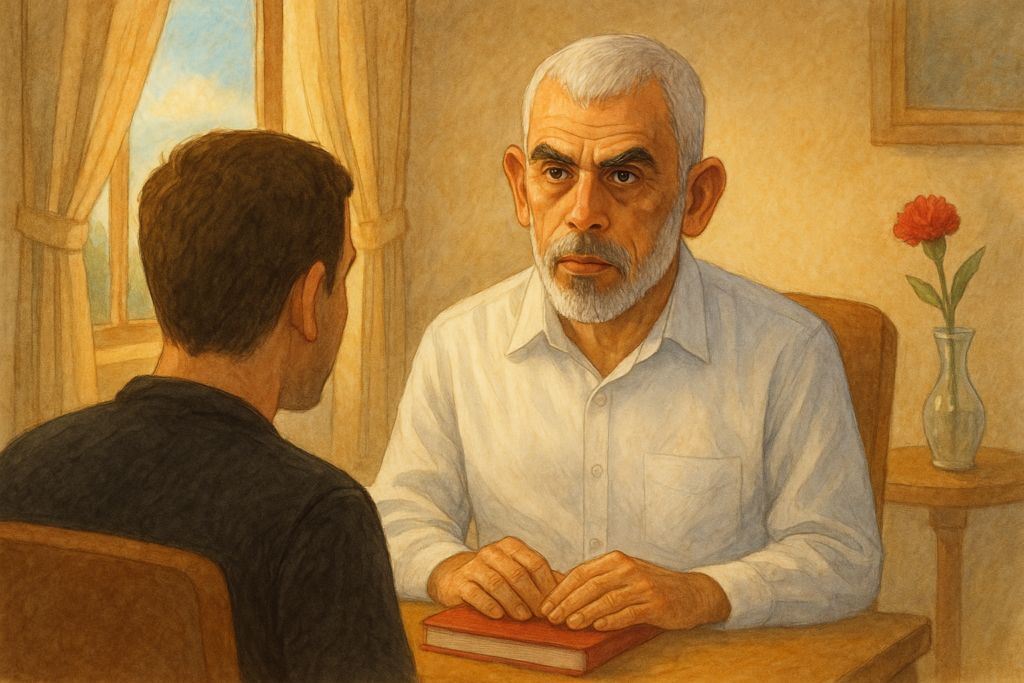

شخصٌ كامل، جالسٌ بجانبي، في ركن الغرفة المُظلم، لا تظهر فيه إلا حدود جسده، بفعل ما يصله من ضوء الأباجورة. احتبستُ أنفاسي في صدري، وبدأ قلبي يتواثب من مكانه. قفزتُ من الكرسي وعدتُ بضع خطوات إلى الخلف، فرفع الشخص رأسه تدريجيًّا ناحيتي، وقال بصوت هادئ: «لا تخَف، اجلس مكانك… لست هنا لأذيّتك.. أتيتُ لأُحدّثك».

اختلطت عليّ مشاعر الخوف والحيرة والاستغراب. متى دخل هذا الشيء غرفتي؟ وكيف لم أُحِسّ بوجوده طيلة وقت جلوسي على المكتب؟ لكن الأهم من هذا، والأغرب في الوقت نفسه… أن هذا الصوت معروف عندي، وهذا الوجه كذلك. نعم، إنّه هو. لا يمكنني أن أُخطئ.

قال، كأنما كان يسمع أفكاري: «نعم، لقد أصبتَ. أنا هو. يبدو أنك صرتَ تعرفني جيّدًا، لذلك قررتُ أنك تستحقّ زيارةً منّي. فتعالَ، اجلس مكانك».

ما أعرفه يقينًا، أن الموتى لا يُبعثون إلا يوم القيامة.. وأنه لا وجود لأشباح الموتى التي تتجوّل بيننا إلا في قصص الرعب القوطي. الجالس أمامي الآن هو… يحيى السنوار! وهذا أمرٌ غير ممكن!

«هل هذا حلم؟ هل عدتَ من الموت؟»، تساءلتُ مرتجفًا.

فأجاب: «لا هذا، ولا ذاك. ولو أردتَ رأيي، فهذا سؤال غير مهم». ثم نظر نحو الرواية التي ما تزال فوق المكتب، وأضاف مبتسمًا: «كيف وجدتَ الرواية؟».

لم أستفق من الصدمة بعد، فلم أدرِ ما أقول. فبادرني: «كما قلتُ لك، لا تهتمّ كثيرًا بكيفية وصولي إلى هنا. إن أمامك فرصة لتناقش أفكار كتابٍ قرأته مع كاتبه وجهًا لوجه. أعتقد أن أمرًا كهذا نادر الحدوث، وأنت -كما يبدو- قارئٌ ذكي، فلا يمكن أن تدع فرصة كهذه تفوتك. فما رأيك؟».

بدأتُ أستعيد صوابي تدريجيًا، وتقدّمتُ نحو الكرسي وعدتُ لأجلس عليه ببطء شديد. حاولت أن أفكر في كلامه؛ إنّه كلام منطقي فعلًا. سأتخيل نفسي في حلم، حتى يزول ما انتابني من خوف، وأحوّل تركيزي نحو الرواية.

كانت الأفكار تتقافز في ذهني وتتسابق أيّها تخرج أوّلًا.. أردت أن أنهي هذا الصمت بسرعة، فقلتُ بحذر: «جميلة… هي رواية جميلة حقًا، وتستحق القراءة».

ظلّ محتفظًا بابتسامته الهادئة، وقال: «حسنًا، هذا جيّد، لكنني أريد رأيًا معمّقًا في الرواية. دعنا من تعليقات الإطراء السطحي، وأخبرني بما استحسنتَه من أسلوبها، ومن أفكارها وأحداثها».

نجاح الرواية في نقل مشاعر الفلسطينيين ومعاناتهم

لسببٍ ما، أصبح الجوّ مريحًا، وعاد إلى الغرفة دفؤها السابق. بدأتُ أستحضر خيوط الرواية كاملة في ذهني، ونظرتُ فيما دوّنته في المذكرة، ثم قلتُ محاولًا إخفاء ما بقي من توتّر: «الحقيقة أنّ هذه الرواية كانت بالنسبة لي بوّابةً إلى واقع حياة الفلسطينيين، خاصةً أنّ قراءاتي محدودة جدًا فيما يتعلّق بالقضيّة من حيث تفاصيلها الإنسانيّة؛ لذلك وجدتني طيلة فترة قراءتي لها أعيش بين الأسر الفلسطينيّة داخل بيوت الصفيح التي يتكوّن منها مخيّم الشاطئ. خيّل إليّ أنّني أشعر بقطرات المطر التي تتساقط من بين شقوق الأسقف المُهترئة أثناء الشتاء. شعرتُ بمرارة هزيمة 67، وبالقهر من ممارسات قوّات الاحتلال في الحواجز ونقاط التفتيش. أحسستُ بخوف الأطفال، وعجز الكبار، وقهر الرجال، وحزن النساء».

رفعتُ عيني إليه، فرأيتُ أنّه يتابع باهتمام، وعلى وجهه ذات الابتسامة الدافئة؛ فتابعتُ كلامي: «مهما قرأتُ عن تاريخ القضيّة، والكتب التي تتناول الجوانب السياسيّة أو التقارير الصحفيّة، فلن تصل إلى مثل هذه المشاعر؛ لذلك ينبغي لهذه الرواية أن تكون لدى كلّ من يهتمّ بهذه القضيّة، مسلمًا كان أو غير مسلم، أو كما قلتَ في ديباجتها: من المحيط إلى المحيط».

ابتسم برضا، ثم قال: «أسعدني أنّ الرواية نجحت في نقل معاناتنا إلى العالم بهذا الشكل، ويبدو أنّني لم أُخطئ هذه الزيارة، إذ إنّك -فيما يظهر- قد قرأتَ الرواية بعمق».

الطفولة الفلسطينية المسلوبة

قلتُ: «الحقيقة أنّني لستُ بالقارئ ذي النظرة الثاقبة التي تستنبِط دقائق أفكار الكتب، لكنّني لمحتُ العديد من الإشارات تطلّ من بين طيّات الأحداث، خاصة أثناء طفولتك…».

أوقفني بلطف قائلًا: «أفضل أن تقول “طفولة البطل”، فكما قلتُ في مفتتح الرواية: أنا لم ألتزم بقصّة شخصٍ بعينه، وإن كنتُ قد صببتُ فيها بالفعل الكثير من قصّة حياتي، لكنّني لا أعتبرها سيرة شخصيّة. سبب آخر لتفضيلي ذلك هو أنّني أفضل أن تبقى شخصيّات الرواية رمزيّة، لا ترتبط بأشخاصٍ معيّنين».

«حسنًا، لك ذلك. ما كنتُ أودّ قوله أنّني رأيتُ في طفولة البطل نموذجًا للطفولة الفلسطينيّة المسلوبة، خصوصًا أنّ بساطة تفكير الأطفال وبراءتهم تجعلهم لا يفهمون الجانب السياسي أو العسكري للحرب. هم لا يرون منها إلا مشاعر البؤس والحرمان من أبسط حقوق الطفولة. فأحمد لم يفهم لماذا أصبح الجنود المصريّون، الذين كانوا يلاعبونه هو وأخاه ويمنحونهما قطعة حلوى الفُسْتقِيّة، ينهرونهما ويأمرونهما بالعودة إلى المنزل. لم يفهم لماذا كانت أمّهم تُرغمهم على النزول إلى الحفرة المظلمة، وتُجبرهم على البقاء فيها. عدم فهمه ذاك جعل الأمر أصعب بالنسبة له».

«هذا صحيح. لذلك قال الجملة المعبّرة حينها: “لم أكن أعرف معنى الحرب، ولكنّني عرفتُ أنّها شيءٌ مخيف، غير عادي، ومظلم، وخانق”».

«نعم، لقد كانت هذه الجملة من أبلغ ما قرأتُ في الرواية. كيف ترى العلاقة بين هذه الطفولة والمقاومة؟ هل يكون الشاب أكثر قابلية لتبنّي فكرة المقاومة بعد طفولة بائسة كهذه؟».

«بالتأكيد، إن مشاعر الخوف والحرمان لدى الطفل الفلسطيني ما تلبث أن تصير إرادةً حديديّة في مقاومة المحتلّ وصَدّه حين يشتدّ ساعده ويكبر. لا أقول إن هذا هو الدافع الوحيد للمقاومة، لكنه دافع قوي. لذلك ستلاحظ أنّ الجيل الذي عاش طفولته تحت وطأة الاحتلال كانت تغلب عليه نزعة الثورة والمقاومة، بينما تغلب على الجيل الذي قبله نزعة تفضيل الحياة الدنيوية الهادئة، بالتركيز على ما عنده من عملٍ أو تجارة».

ثنائية الألم والأمل في عنوان الرواية

«اعذرني، أريد أن أعود قليلًا إلى الوراء، وأسألك عن دلالات عنوان الرواية “الشوك والقرنفل”. أعلم أنّ الحديث عن العنوان عادةً يكون في بداية الكلام عن المؤلِّف، لكنني سأمنح نفسي -إن سمحت لي بذلك- الحق في عدم الالتزام بترتيبٍ معيّن للكلام».

«أحسنتَ، هو كذلك بالفعل. أنا أيضًا أريد أن يجري الحديث بيننا وديًّا، لا تلتزم فيه أنتَ بنظامٍ محدّد، ولا ألتزم فيه أنا بطريقة محدّدة للجواب».

هززتُ رأسي إعجابًا بكلامه، وقلتُ: «الحقيقة أنّني كنتُ أتخيّلك شديدًا صارمًا من خلال مقاطعك وخُطبك التي كنتَ تتوعّد فيها العدو، ولم أتوقع أن أجدك سهلًا ليّنًا هكذا».

ابتسم ابتسامةً لطيفة، وقال: «وما أدراك أنني لستُ شديدًا صارمًا؟ الحقيقة أنّني تعلّمت أن ألبس لكل حالٍ لَبوسه؛ ففي الخَرجات الإعلامية التي أعلم أنّ العدو يتابعها، أُظهر من الشدّة ما يناسب ذلك. وفي مجالسي مع أهلي وإخواني، أُظهر من اللين ما يناسب ذلك. وفيما يتعلّق بالتنظيم العسكري، ألبس ما يناسب ذلك من الصرامة… وهكذا. لكن دعنا منّي الآن، ولنعد إلى الرواية.

لقد اخترتُ عنوان “الشوك والقرنفل” كنايةً عن ثنائية الأمل والألم في حياة الفلسطيني.. ولك أن تستخرج من دلالات هذا العنوان معاني أخرى؛ فالشوك غالبًا ما يرتبط بالطريق، فتكون دلالة العنوان أنّ طريق المقاومة طريقٌ شائك، لكن نهايته قرنفلٌ تُنسي رائحته الزكية مصاعب الطريق وشوكه».

أثر الدين والإيمان في صمود الفلسطينيين

«وما أكثر عاملٍ يُعين المقاومة على الصمود؟ أعتقد أنَّ الإنسان لا يقدر على الاستمرار في طريقٍ لا يرى آثاره الملموسة أمامه، ألم يقل الله سبحانه {وكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا} [الإسراء:11]، فما الذي يدفع الفلسطينيين إلى الاستمرار في المقاومة دون أن يقف أحدهم في منتصف الطريق ليقول: لقد سئمتُ من الشوك، أريد القرْنفل الآن؟!».

«صدقت، إنَّ الإنسان بطبعه مجبولٌ على استعجال النتائج، وقد ظهر ذلك حتى من خيار الأمة، صحابة النبي ﷺ، فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: ((شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا، قَالَ: ” كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ)). [صحيح البخاري: 3612]

فلابد للمقاوم أن يتربى على أنَّه مأمور بالعمل لا بالنتائج، وأن يتذكر أنَّ كثيرًا من الصحابة استشهدوا والإسلام مستضعف محاصر. فعلى هذا المعنى تربَّت أجيال المقاومة الفلسطينية. وهذا ما حاولتُ أن أبيّنه في الرواية: أنَّ الإيمان هو سرُّ الصمود».

«وقد لمستُ هذا المعنى بالفعل في كثيرٍ من مشاهدها، ويبدو ذلك أكثر في الشباب المنتمين إلى “الكتلة الإسلامية” أكثر من غيرهم من أصحاب التوجهات الأخرى».

أومأ برأسه وأضاف: «إن الله عز وجل قد شاء لمشعل المقاومة في فلسطين ألا يضيء ويتوهج إلا تحت راية الإسلام.. وكلما ابتعد فصيل من الفصائل عن هذه الراية بدأ يتلقى الضربات القاصمة، فإما أن يعود، وإما أن يُكابر قادته فيستمر بالانحدار».

فكرتُ قليلًا بكلامه وقد أدركتُ إلى ماذا يشير، فسألتُه: «هل ترى أنَّ هذا ينطبق على حركتي فتح وحماس؟».

«الحق أنني أردتُ مبدئيًا تأصيل قاعدة عامة، لكن مادمتَ سألتَ السؤال، فنعم، أرى أن حركة حماس مهما أُخذ عليها من أخطاء، إلا أنَّها حافظت على تمسّكها بالإسلام شعارًا ومَشربًا. بينما دفعت براغماتية حركة فتح أعضاءها إلى الانخراط في اتفاقيات وتنسيقات مخزية مع الاحتلال، حتى صار القبض على المقاومين وبيعهم للصهاينة واجبًا وطنيًا!».

«تذكرتُ الصراع بين إبراهيم ابن عم البطل صاحب التوجه الإسلامي، وابن عمه محمود ذي التوجه الاشتراكي التابع لفتح.. لقد أحسنتَ بالفعل صياغة الصراع السياسي بين الحركتين في قالب إنساني، يُقرب القارئ من فهم هذا الصراع الذي طالما استخدمه بعض المُخذّلين مطيّةً للطعن في المقاومة الفلسطينية».

«لنقل إنني حاولت “أنسنة” هذا الصراع، حاولت أن أنتزعه من استوديوهات القنوات الإعلامية التحليلية، وأضعه في بيتٍ فلسطينيٍّ واحدٍ يختلف فيه الإخوة فيما بينهم، ويتبنى كلٌّ واحدٍ منهم توجُّهًا ناتجًا عن ميوله وتأثير محيطه. يتجادلون فيما بينهم إلى الحدِّ الذي يُوشِكون فيه على الشجار بالأيدي، ثم يأتي صوت الأم مناديًا عليهم جميعًا ليجتمعوا حول مائدة الطعام».

المرأة الفلسطينية في الرواية: الأم كرمز للبطولة

ابتسمتُ وقد تذكّرتُ شخصية الأم في الرواية؛ تلك المرأة البسيطة التي لم تتلقَّ تعليمًا جامعيًا ولا تكوينًا شرعيًا، لكن حضورها كان قويًا طيلة الأحداث: تارةً بحنانها، وتارةً بصلابتها، وتارةً أخرى بحكمتها. فأمسكتُ بطرف الخيط من آخر كلامه وقلت: «جميل أنك ذكرت الأم. لقد كانت أم أحمد في الرواية نموذجًا فذًا للمرأة الفلسطينية، المرأة التي تقاسي الفقر والتعب والألم، لكنها تنجح في تربية أبنائها، بل وتحنو أيضًا على أبناء أخي زوجها اليتامى، وتربيهم كأنهم أولادها. إنها صورة من صور البطولة الفلسطينية، وإن كانت خارج دائرة البنادق والقتال».

هزَّ رأسه موافقًا، وأضاف: «أجل، لقد جعلتُ من شخصية الأم في الرواية قالبًا صببتُ فيه الكثير من المفاهيم التي لم أجد أفضل منها لتمثيلها. إذ جعلتُ منها رمزًا للوحدة، فهي دومًا ما تُذكِّر أبناءها أنهم أبناء بيتٍ واحد، ولا يصح أن يُحدث اختلافُ آرائهم شقوقًا في العلاقة بينهم يملؤها الاحتلال.. تذكَّر معي المشهد المؤلم للشجار الكبير الذي حدث بين أعضاء فصائل مختلفة من المقاومة داخل أحد سجون الاحتلال، يومها كان الجنود الصهاينة يشاهدون باستمتاع أبناء الوطن الواحد يقتتلون فيما بينهم.. كما أن حرصها الشديد على سلامة أولادها، وإن كان يظهر في كثير من الأحيان معارضةً للمقاومة والجهاد، إلا أنه كان أكثر ما يدفعهم للتعامل بحذر شديد والتخطيط المحكم المنظم للعمليات».

قاطعته برفق قائلاً: «بالضبط، كما حدث لإبراهيم الذي وبَّخته الأم بشدة بسبب إخفائه مسدسًا في سيارته، بشكلٍ كان سيُعرِّضه للانكشاف عند أي حاجز أو نقطة تفتيش».

هزّ برأسه مبتسمًا وقد استحسن استحضاري، فأصابتني نشوة فخر خفيفة دغدغت غروري، ثم تابع كلامه: «والأهم من ذلك كله أنها كانت، في حياة الأولاد، بمثابة حارس القيم؛ إذ ربَّتهم جميعًا تربيةً حسنة، وكانت تشتد عليهم في ذلك، وتنزل العقاب بمن يخالف.. وأظنّك لم تنسَ العلقة الممتازة التي أخذها حسن، حين أساء الأدب مع ابنة الجيران».

تذكّرت قصة حسن، ابن عمّ البطل؛ لقد كانت قصة مؤسفة بحق، فقد انتهى به المطاف شخصًا منحرفًا يعمل لصالح الاحتلال. ومع قصته استحضرتُ موضوعًا شديد الأهمّية، أتى ذكره مرارًا في الرواية: موضوع “وضوح الصف” وحدود التسامح في التعامل مع الصهاينة. فطرحتُ السؤال: «كيف تعاملت المقاومة مع فكرة التعامل مع الاحتلال؟ وكيف بنت تصوّرها لهذا الأمر على مدار السنين؟».

وضوح الصف والمساحات الشائكة في التعامل مع الاحتلال

ابتسم وقال: «يبدو أن قصة حسن ومصيره قد ذكّراك بهذا الموضوع».

أردتُ إبداء استغرابي من كيفية قراءته لأفكاري، لكنّي أحجمت، إذ تذكّرت أن موضوع لقائنا هذا برمّته يبعث على الاستغراب. فاكتفيتُ بابتسامةٍ صامتة، ولم أعلّق. ثم تابع كلامه: «الحقيقة أنّ هذا الموضوع كان شائكًا في البداية، وقد بدأ الجدال حوله منذ أن فتح الاحتلال البابَ للفلسطينيين للعمل داخل الأراضي المحتلة لدى اليهود. حينها وجد المقاومون أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر: إمّا أن يمنعوا الناس من هذا العمل، ويشاهدوا أسرهم وهي تتذوّق مرارة الفقر المدقع، وإما أن يشاهدوا أبناء شعبهم يعملون لدى اليهود بأجر زهيد في ما يحقق مصالحهم، وقد ارتأت المقاومة في نهاية المطاف أن تترك هذه الفئة من الناس وما شاءت..

بل إنّ الأمر في مراحله الأولى كان محيّرًا حتى فيما يتعلّق بجنود الاحتلال من الدروز وعرب الداخل، الذين هم مبدئيًا من أبناء الشعب الفلسطيني. لكن، لحسن الحظ، فقد حسمت المقاومة موقفها منذ البداية، فـ”الجميع في النهاية كان يخلص إلى الحقيقة بأن كلّ من يلبس زيَّ الجيش الإسرائيلي، ويحمل سلاحه، ويقوم بمهامه، فلا حرج من استهدافه بعمليات المقاومة”؛ فبدأ المقاومون يتعاملون بحزم مع كل من يثبت عليه عمله كجاسوس للصهاينة؛ إذ يتم إعدامه على الملأ ليكون عبرةً لغيره. ولولا هذا الموقف المتعالي على العواطف، لما نجحت للمقاومة عملية واحدة، ولا استمر لها تنظيم واحد».

قلتُ مضيفًا على كلامه: «صحيح، ومع ذلك استمر وجود الجواسيس بين الناس، أو بين السجناء، من الذين باعوا دينهم وكرامتهم بلعاعة من الدنيا. ولولا خشية العقاب من أعضاء المقاومة، لكان أمرهم مستفحلًا أكثر من ذلك».

«ولعلّ قتل إبراهيم لأخيه حسن؛ عقابًا على تعامله مع الصهاينة، يوضح صلابة هذا الموقف في منهج المقاومة. لقد كانت هذه العقوبات سببًا في نجاح عمليات المقاومة وإثخانها في العدو».

إثخان العمليات في العدو: قوة المقاومة وتأثيرها

سألته قائلاً: «كيف بدأت عمليات المقاومة ضد العدو؟ وكيف تصاعدت من حيث العدد والمستوى في سنوات قليلة، حتى جاء في الرواية أكثر من مرة: “جنَّ جنون قادة الاحتلال” بعد عملية من العمليات؟».

ابتسم، واعتدل في جلسته، وقد بدا أنني ذكرتُ أحب موضوع إلى قلبه من بين كل المواضيع. ثم قال: «الحق أن منهج الحركة، كما جاء في الرواية، قد بدأ بفترة طويلة من الإعداد التربوي والشرعي، قبل الانتقال إلى الميدان. وقد كان هذا محطَّ انتقاد أعضاء حركة فتح، التي كانت آنذاك لا تزال على منهج المقاومة المسلحة. وتذكَّر كم سخر محمود من ابن عمه إبراهيم، ووصَفه والحركة الإسلامية بالدروشة والبعد عن الواقع.

وقد استمرت هذه الانتقادات حتى بعد بدء العمليات المسلحة، التي كانت آنذاك ضعيفة التأثير؛ إذ لم تكن تعدو عمليات طعن، أو إطلاق نار بمسدسات صغيرة. ثم انتقل أعضاء المقاومة إلى الأسلحة الرشاشة، كالكلاشنكوف وغيرها، التي كانوا يحتالون لشرائها. كما لجؤوا إلى صناعة المتفجرات بتوظيف خبرات بعض المهندسين، كالشهيد يحيى عيّاش رحمه الله، مع تكتيكات تنظيمية محكمة.

فأصبحت العمليات الموجعة تُحدث صدمات قوية لدى قادة الصهاينة، وتضعهم في الحرج الكبير أمام شعبهم. وأصبحت الوحدات الأمنية المدججة بالسلاح والعدة والعتاد تعاني أشدَّ المعاناة في القبض على مقاوم واحد. بذلك استطاعت المقاومة أن تفرض نفسها بالقوة، دون أن تلجأ إلى التنازلات المذلّة».

قلتُ: «أعتقد أن هذا يرد على كل مشكك في جدوى عمليات المقاومة».

أجابني مؤكدًا: «بالتأكيد، إن أصوات المخذّلين والمثبّطين كانت تتجاهل الرعب الشديد والضغط الرهيب الذي كانت تُحدثه عملياتنا في الاحتلال. وهذا ينطبق على أصغر عمليات المقاومة، فضلًا عن الضربات الكبرى».

عن الطوفان.. دُرّة تاج المقاومة الفلسطينية

أوقدت عبارة “الضربات الكبرى” شمعةً متوهجة في ذهني، فقلتُ لنفسي: «يستحيل أن يكون السنوار أمامي، ثم لا أسأله عن الحدث الذي هزّ العالم». ثم التفتُّ إليه قائلاً: «هل أكون قد خرجت عن الرواية لو سألتك عن طوفان الأقصى؟».

ابتسم وقال: «ليس تمامًا، فإن طوفان الأقصى كان ثمرة سنين من الإعداد والاستعداد، التي تتحدث عنها الرواية. فأظن أن ملحمة الطوفان تقع في صلب الموضوع».

قلتُ: «إذن فحدِّثني عن هذه الملحمة، كيف ترى مقدار نجاحها، خصوصًا بعدما تلاها من تبعات؟».

تلألأت عيناه في الظلام، وخُيّل إليّ أنّهما استحالتا كرتين من النار، ثم قال مبتسمًا: «إذا أردنا الحديث عن الطوفان، فلن تكفينا الليلة كاملة.. إن طوفان الأقصى هو دُرّة تاج المقاومة الفلسطينية.. أما عن النجاح، فأنا أرى أن هذه العملية قد نجحت نجاحًا مبهِرًا؛ فقد كانت أهداف الطوفان استراتيجية لا تكتيكية، أي أنها أهداف مرجوة على المدى البعيد.

ومن أهم هذه الأهداف: عزل هذا الكيان الخبيث عن القوى الدولية التي تدعمه. وأظنني لا أحتاج أن أتحدث عن مدى تحقيق هذا الهدف؛ إذ إن دولًا كانت تعدّ حاضنة من حواضن التكتلات الصهيونية، أصبحت تجاهر بإدانة الكيان، وتخلّت عن كثير من وجوه الدعم التي كانت تقدّمها له، بل أصبحت تصرّح بانتقاده وشجبه.

كما أن الرأي العالمي انتقل بشكل واضح وصريح إلى مناصرة غزة والقضية الفلسطينية. وكثير من الناس أعادوا قراءة تاريخ القضية كاملة؛ ليكتشفوا أنهم عاشوا أعمارهم على سردية كاذبة حشَت عقولهم بها المناهج النظامية. وحتى من لم يعد للتاريخ، فإنه يشاهد عيانًا وحشية هذا الكيان ودَمويته الجبانة».

قلتُ: «هذا كله صحيح، لكن ما مدى أهميته وتأثيره في القضية؟».

أجابني بنبرة استغراب شعرت أنها تستبطن عتابًا: «يكفيك لتعرف أهمية فقدان الاحتلال لهذه الأوراق، أن تعلم ما أنفقه منذ تأسيسه لكي يشتري نخب العالم السياسية، ويستميل الرأي العام بلعب دور الضحية».

تأملتُ كلامه، وقد أدركت مقدار غباء سؤالي، فغيّرت الموضوع قليلًا: «ماذا عن الداخل الإسرائيلي؟ كيف ترى الوضع الراهن هناك؟».

قال: «لقد أوصلت عملية طوفان الأقصى رسالة واضحة لكل مستوطن: أنت لست بأمان في أرض فلسطين. ولو اطّلعت على تاريخ إسرائيل، لعلمت مقدار الصدمة التي أحدثتها هذه الرسالة. لقد قامت الدعاية الصهيونية، منذ تأسيس الكيان، على إقناع اليهود بالهجرة إلى “إسرائيل”، من خلال توفير الأمن وتأمين الحياة المادية الرغيدة. وكان المستوطن دائمًا يعيش في أرضنا مطمئنًا إلى أنه آمن داخل حدود “الكيبوتسات”. فجاءت صدمة الطوفان لتهدم هذا الاطمئنان. فلو لم يكن إلا هذه النتيجة، لكانت كافية وزيادة. ثم زد على ذلك بعث مشاعر العزة في الأمة، وبث روح الجهاد فيها.. وبعد الأمل في هزيمة كيان الشر وتحطيم خرافة “الجيش الذي لا يقهر”».

قلتُ: «إذن، فقد قصّ الطوفان أجنحة الكيان الخارجية، ونسف سَردياته الداخلية».

«أجل، وأعتقد أن النتائج ما تزال تظهر، وأن زوال هذا السرطان الخبيث أصبح مسألة وقت. فأسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يُعجّل بذلك».

«اللهم آمين».

فجـأة تنهد تنهيدة خفيفة، وقال مبتسمًا وهو ينهض من الكرسي: «حسنًا، لقد حان موعد مغادرتي الآن.. لقد كان الحديث معك ممتعًا حقًا».

تسمّرتُ في مكاني، ولم أكَد أستوعب عبارته، حتى عاد إليّ دفعةً واحدة شعورُ الخوف الأول. ارتبكت، فلم أدر ما أقول وما أفعل.

وفي اللحظة التالية، فتحتُ عيني ورفعتُ رأسي عن المكتب. هل كان ما رأيته حلمًا أم حقيقة؟ لا يهم. المهم ألا أنسى شيئًا مما دار من حولي.

وهكذا أمسكت ورقةً وقلمًا، وكتبتُ هذه السطور التي بين يديك. ثم نظرت من النافذة نحو الأفق. كانت خيوط الفجر الأولى قد بدأت تظهر.. مؤذنة بقرب زوال الظلام.. وانبلاج النور..