منظومة الفكر الغربي وعلاقتها بالإسلام

أستعرض في هذا المقال العلاقة بين الرأسمالية وما يرتبط بها من أفكار كالليبرالية والديمقراطية والعلمانية والدولة المدنية، لتنبيه الذين يتطلعون للتغيير في هذا العالم من الوقوع في حبائل الرأسمالية، فكثيرون يغتاظون منها ويحاولون التمرد عليها، لكنهم يتحولون فجأة أو بالتدريج من ثائرين عليها إلى بيادق بيدها، لأسباب كثيرة منها عدم وضوح الفكر الغربي في أذهانهم أو مداهنة عسى أن يحظوا برضى الغرب عنهم وحجز موقع -ولو هامشي- لهم في الساحة السياسية. وهنا أتناول الموضوع فكرة فكرة لتبسيطها وتبيان أبعادها.

مفهوم الرأسمالية

تقوم الرأسمالية على فكرة الانتفاع المادي، استناداً لفكرة المبادرة الفردية والمنافسة في سوق حر يتحرك عبر آليات تفرضها معادلة العرض والطلب من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، دون الحاجة إلى تدخل الدولة إلا بالحد الأدنى لضمان سير العملية، بعيداً عن أية قيمة غير نفعية، بذريعة أن هذا من شأنه تحفيز الأفراد والشركات على الإبداع بما يضمن إحداث التطور والتنمية الاقتصادية على أعلى شكل ممكن. في هذا السياق تتمحور الفكرة الرأسمالية حول الأنا (فرداً أو شركة أو دولة)، وتطلق العنان لمن يؤمن بها لاستثمار دهائه ومقدراته وكافة محفزاته -بما فيها الطمع والشره والجشع- للتفوق وتحقيق أكبر قدر من المنافع، بعيداً عن أية معايير أخلاقية.

مأساة الرأسمالية

تتعامل الدول الرأسمالية مع الإنسان كسلعة ومع العالم كسوق لها، تتمدد فيه أو تحجم عنه حسب حاجتها ومصلحتها. لهذا عندما كان العالم المنفتح على بعضه يدر الكثير من المال والخدمات، تحول إلى قرية كونية مفتوحة متشابكة ومترابطة، وفرضت العولمة واتفاقيات التجارة الحرة على العالم ليسيطر الأقوياء على خيراته. وعندما يواجه العالم الأزمات، كالأزمة الاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨ أو إثر انتشار فيروس الكورونا، تبدأ الدول بالتقوقع على نفسها، وتغلق حدودها وفضاءها وتنصرف لترتيب شؤونها الخاصة، غير مبالية بالأخرين. وها هي الآن تتصارع حول من يسبق الآخر في إيجاد العقاقير والأدوية المناسبة ليسيطر على القطاع الصحي العالمي ويبتز الشعوب والدول. فالرأسمالية لا تتورع عن استغلال الأزمات والحروب والأوبئة من أجل تحقيق مصالحها، ما تسبب بشيوع الظلم والقهر والفقر الذي يسود أنحاء واسعة من العالم.

الرأسمالية والليبرالية

إن توحش الرأسمالية كنظام اقتصادي ينبع من الفكرة الليبرالية، التي تعتبر كل فرد حراً بنفسه، منشغلاً بها، همه تحقيق ذاته وإشباع رغباته واللهاث وراء شهواته، لا يأبه بغيره إلا بالقدر الذي يستفيد منه، متمثلاً بالقول الوضيع “أنا وبعدي الطوفان”. فهشمت الليبرالية بقيمها الفردية العلاقات الإنسانية النبيلة، وهمشت مفهوم التواصل والتراحم والتكافل بين أفراد العائلة الواحدة، فضلاً عن أفراد المجتمع، وحولتها إلى علاقة مادية نفعية محضة، يتصارع فيها الجميع كالضباع الجائعة. وقد جعلت الليبرالية الإنسان محور العالم، سيد نفسه، يدور مع مصلحته الخاصة معتبراً أن “البقاء للأقوى”، وهو على أتم استعداد لاستغلال الآخرين وممارسة أحط أشكال الفجور والمجون والشذوذ، طالما يحقق له متعه، وطالما أن ذلك يأتي ضمن إطار القانون، الذي يتحكم بوضعه الأقوياء والأثرياء، ممن يمتلكون جيوشاً من المحامين وشبكات معقدة من العلاقات مع أصحاب السلطة، ما يمنحهم حصانة ضمنية عن الملاحقة والمحاسبة فعلياً –باستثناء حالات نادرة جداً-. وقد تحول العالم بفضل الرأسمالية الليبرالية إلى عالم موبوء بالآفات، مليء بالأزمات، عالم سقيم يحكمه مرضى من أسفل الخلق.

الليبرالية والديموقراطية

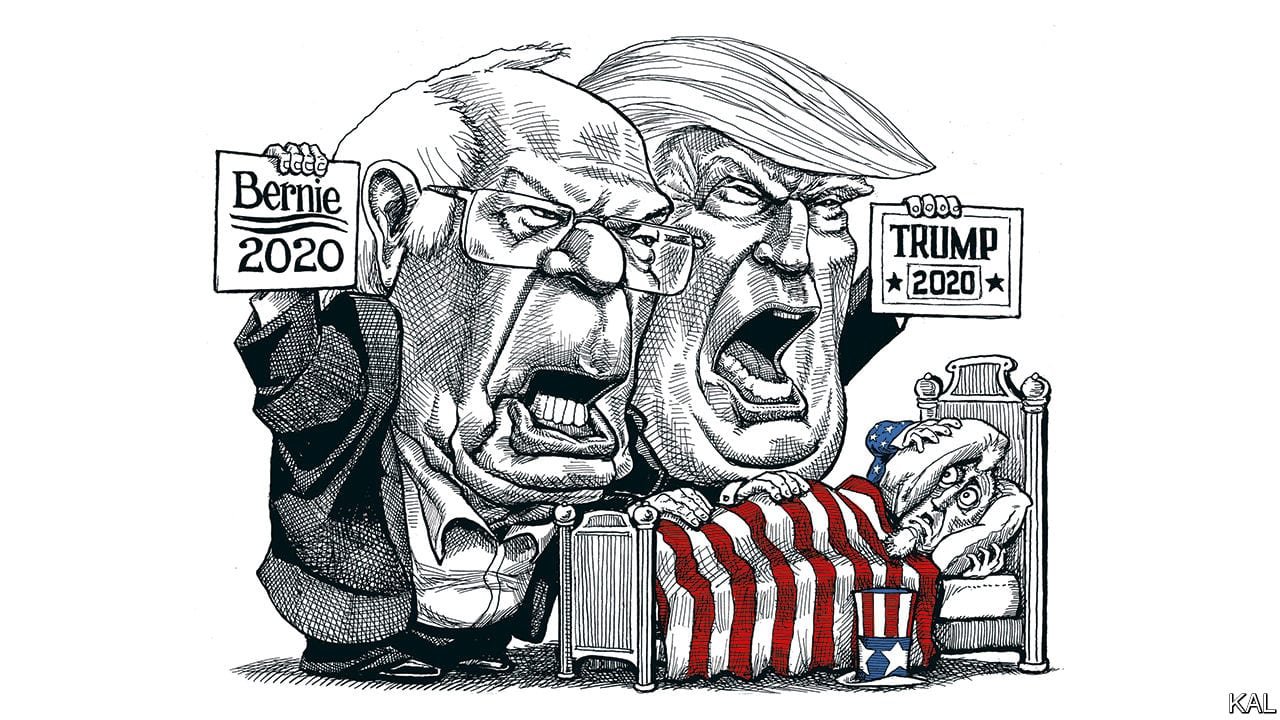

اعتمدت الليبرالية النظام الديمقراطي كنموذج للحكم، الذي ينص على حكم الشعب بالشعب، من غير فرض أية وصاية عليه -نظرياً- من أي أحد -ديناً كان أو حاكماً أو غيرهما-، حيث يفترض أن يختار أفراد الشعب بحرية من يمثلهم لإدارة الدولة ورعاية مصالحهم. لكن الواقع يجزم بأن الذي يعين الحاكم فعلياً في المجتمعات الرأسمالية هو الأثرياء، إذ يمنح المال القدرة على تشكيل الأحزاب أو رشوتها واختراقها، وعلى شراء السياسيين وحشد الأنصار والأتباع، وعلى السيطرة على الإعلام، الذي يصوغ توجهات أفراد المجتمع، ما يفرض عليهم توجهات تفرضها مصالح أرباب المال، فيما يتوهم الشعب أنه يختار ما يشاء! لتصب العملية الديموقراطية في نهاية المطاف في تثبيت النخب الثرية المتحكمة في مقدرات البلاد، فتكرسهم أسياداً وتزيدهم ثراءً، فيما ينال أفراد الشعب الفتات في أحسن الأحوال، لتمثل الديمقراطية بذلك خير سبيل لإبقاء هيمنة الطبقة الرأسمالية وحواشيها المنتفعة منها على البلاد والعباد.

الليبرالية والدولة المدنية

إن المدقق بقيم الغرب ومنظومته الفكرية، يجد أنها تشترك جميعاً في كون قاعدتها الفكرية هي العلمانية، التي فرضت فصل الدين عن الدولة، بعد سلسلة من الصراعات السياسية والفكرية في أوروبا، أدت إلى نقل القداسة والسيادة من رجال الدين إلى الشعب وجعله مصدر جميع السلطات. كما تحصر الرأسمالية الليبرالية دور الدولة في الحد الأدنى من إدارة شؤون المجتمع، مع اعتبار المواطن بصفته الفردية لبنة المجتمع الأساسية، حيث يؤدي واجباته ويمارس حقوقه في دولة مدنية، تجعل التعاقد بين الناس على ما يصطلحون عليه هو الأساس، وتفرض المواطنة كمعيار لتحديد دور ومسؤولية كل من الفرد والدولة، على نحو يتسق مع الفكرة الليبرالية التي تدعو لتحرر الفرد من هيمنة أي مقدس عليها، ومع اعتبار فصل الدين عن الدولة هو القاعدة الفكرية لبناء المجتمع المدني والدولة المدنية.

العلاقة بين مكونات الفكر الغربي

يتبين لنا مما سبق أن العلاقة بين العلمانية والديمقراطية والليبرالية والرأسمالية والدولة المدنية علاقة تداع طبيعي. لا يعني هذا أن كل علماني هو ليبرالي أو ديمقراطي أو رأسمالي بالضرورة، فقد يكون الشخص علمانياً يفصل الدين عن الدولة، لكنه اشتراكي شمولي عدو للديمقراطية والليبرالية والرأسمالية، كما هو حال كثير من الناس. لكن بكل تأكيد فإن كل داعية لليبرالية والديمقراطية والرأسمالية والدولة المدنية هو علماني. لأن الليبرالية تعني الحرية المطلقة بمعزل عن أي مقدس، أما الديمقراطية فإنها تعني السيادة للشعب يحل ويحرم ما يشاء فيما يراه من مصلحة له بعيداً عن قيد أي دين، وأما الرأسمالية فإنها تعني الاقتصاد الحر الخاضع للسوق وآلياته ومعادلة العرض والطلب، بعيداً عن قيود الحلال والحرام الدينية. وأما الدولة المدنية فهي نتاج نظام الحكم الديمقراطي الليبرالي، الذي يدعو لعزل الدين عن الحياة ويعتبر القوانين المدنية بديلا عن القوانين المستمدة من الدين، لذلك نجد أن أي قانون يراد نزع قيد الدين عنه يصنف على أنه قانون مدني، ووجدت جراء ذلك المحاكم المدنية مقابل المحاكم الشرعية في البلاد التي ما زالت تقيم للدين اعتباراً.

العلاقة بين منظومة الفكر الغربي والإسلام

إن فهم واقع المنظومة الفكرية الغربية -كما هي من غير تأويل أو صرف لها عن مضامينها- يظهر مدى اختلافها مع فكرة الدين الذي تتجاوز أفكاره الحيز الشخصي، ما يعني تضارب هذه المنظومة مع الإسلام جملة وتفصيلاً، ذلك أن الإسلام هو عقيدة ينبثق عنها نظام للحياة يرسم طريقة عيش متكاملة، تشمل الفرد والمجتمع والدولة، وقد نظم الإسلام شؤون الإنسان مراعياً كافة احتياجاته بحسب قيم وتشريعات إسلامية فريدة، كما حذر الله سبحانه من استبدالها بحلال وحرام من عند الناس بقوله: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)، كما نهى عن الاحتكام لغير الإسلام، يقول تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، وقد توعد الله من يخالف ذلك بقوله: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ).

مواجهة الرأسمالية

لقد دخل العالم في أتون نفق مظلم لرأسمالية رعناء، صارت أشبه بمطرقة عمياء، تستعبد شعوب العالم وتذلها، فترهق كاهل الناس وتشغلهم في معيشتهم، وتدفعهم للعمل ليل نهار من أجل الحصول على القليل الذي بالكاد يكفي الحد الأدنى من إشباع احتياجاتهم ودفع فواتير معيشتهم. فيما تقوم بإلهاء الناس عن مآسيهم والفظاعات التي ترتكب بحقهم عبر إثارة غرائزهم وسوقهم إلى حتفهم كالبهائم من خلال كم هائل من برامج الترفيه المبتذل وتلفزيون الواقع وإعلام الفضائح وشبكات التواصل الاجتماعي المثيرة وتحفيز الناس على ارتكاب كل ما هو سيء من أجل الشهرة والمال. ورغم أن المصيبة التي تسببت بها الرأسمالية عالمية وعامة، فإن الأمة الإسلامية وحدها هي المرشحة للتصدي للرأسمالية.

لكن هذا التصدي يحتاج إلى تدبر أمرين اثنين:

أولاً: إدراك أن البشرية اليوم هي نتاج الرأسمالية الليبرالية النفعية الفردية العلمانية، ليس فقط كطريقة حياة عامة، إنما كذلك كمنهج للتفكير والممارسة، بعد أن فرضت منظومة الفكر الغربي معاييرها وقيمها على الجميع. لذلك صارت علاقات الدول والشعوب والأفراد مبنية على المصلحة وعلى إقصاء الدين عن تنظيم شؤون الناس، وباتت المنفعة المادية تحدد مدى اقتراب هذه المكونات أو تنافرها من بعضها. ومن كان شأنه كذلك فإنه لبنة في جدار الرأسمالية، غير مؤهل للتصدي لها. ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمسلمين، لكن الفرق بين المسلم وغيره، أن هناك مرجعية يمكن تذكيره بها، بالتالي فإن إمكان إخراجه من إدمان الرأسمالية وإعادته لفطرته ودينه الذي يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أمر وارد ومشهود، فيما يستبيح الرأسمالي –الذي لا مرجعية أخرى لديه- كل شيء من أجل تلبية رغباته وإشباع شهواته وتحقيق مصالحه، وهو بذلك منسجم مع نفسه ومع قيم الرأسمالية، حيث لا حرام إلا ما يفرضه القانون عليه بقوة السلطة. لذلك كله فإن معركة الإسلام اليوم مع الرأسمالية هي معركة مصيرية بكل معنى الكلمة بالنسبة للإنسانية جمعاء، لكنها معركة وجودية بالنسبة للأمة الإسلامية، إذ تمس معنى وجودها ورسالتها في الحياة. وهي قادرة على خوض المعركة مع الرأسمالية والانتصار فيها، إن استجمعت قواها وأحسنت التعامل مع قضاياها وارتقت لمستواها.

ثانياً: إن خوض المعركة مع الرأسمالية يحتاج إلى جرعات مناعة تحول دون انهزام المسلمين نفسيًا وفكريًا، وإلى نبذ كافة أشكال المفاهيم الغربية التي تسللت إلى أذهان المسلمين، وإلى فضح الرأسمالية فكراً وممارسة، والأهم من هذا هو إيجاد نموذج إسلامي عملي يمثل بديلًا ناجحًا في الحياة، يقدم الإسلام من خلال دولة تحسن تطبيقه وتلفت نظر العالم إلى عظمته، وإلى خيريتها وأحقيتها بالقيادة والريادة. وهذا أمر صعب، وقد يكون حلمًا في زمننا الحالي، لكنه حلم يمتلك كافة عناصر النجاح إذا وعت الأمة قضيتها، وتم تفعيل عناصر القوة فيها لوضع الإسلام مجددًا على خريطة العالم. إذ تتوفر للأمة العناصر الفكرية والمادية المطلوبة لتحقيق هذا، فهي أمة تعتز بدينها وتعتبر انحرافها عنه سبب ذلها وضياعها، وهي أمة موجودة في قلب العالم على امتداد مساحة واسعة متواصلة جغرافيًا وسكانيًا، مع امتلاكها مقدرات وأعداد بشرية كبيرة وثروات هائلة، يمكن توظيفها جميعًا في بناء نظام سياسي واقتصادي واجتماعي مميز يظهر عوار وفشل النظم الرأسمالية. لذلك يجب أن يكون تطبيق الإسلام منطلقها، يقول تعالى في سورة الأنفال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ). وينبغي أن يكون توحيد الأمة في دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة من أولى أولوياتها، ويقول الله تعالى: (إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ)، كذلك يقول: (لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ ).

ويقول الرسول الكريم:

يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عرض قوي للأفكار وتوضيح للمفاهيم بدون اسهاب وتطويل

جزاك الله خيرا

أحسن الاستاذ حسن في توصيفه لواقع الداء الرأسمالي، وواقع الدواء الإسلامي الذي”قد يكون حلمًا في زمننا الحالي، لكنه حلم يمتلك كافة عناصر النجاح إذا وعت الأمة قضيتها، وتم تفعيل عناصر القوة فيها لوضع الإسلام مجددًا على خريطة العالم. إذ تتوفر للأمة العناصر الفكرية والمادية المطلوبة لتحقيق هذا”..ولكني أرى أن رحلة الألف ميل تبدأ من الداخل “الإسلامي”: فحين نجد جمهرة الحركات الاسلامية تختلف إلى حد التناقض في تصوراتها لطبيعة الحل الإسلامي من قائل بإقامة الدولة الإسلامية عن طريق القتال والجهاد إلى قائل باتباع التدرج في العمل المرحلي للوصول إلى الهدف الأكبر، ولو اقتضى هذا التماهي في لعبة الديمقراطية ورفع شعار الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية، إلى من يرفض كلا الحلين أي الجهادي والديمقراطي ويدعو لإقامة الدولة الاسلامية مباشرة و دون حلول وسط ترقيعية…وبين هذا الطرف وذاك تقف الجماهير حائرة ضائعة بعد أن اكتوت بنار الحكومات الظالمة كما اكتوت بالممارسات الفاشلة لكثير من الحركات الاسلامية التي منحتها ثقتها…فيبقى التحدي كما عبر عنه كارل ماركس بأن المطلوب تغيير العالم وليس ” فهمه و تفسيره”…