كيف نواجه البلاء؟.. {ربنا أفرغ علينا صبرًا}

ربنا أفرغ علينا صبرًا.. هذه العبارة المعجزة التي نادتني مرتين في كتاب الله، فلم أستطع تجاوزها وأطلقت عنان نفسي في رحابها، وفتحتُ لها وجداني لتتحرك فيه بحرية، وبدأت في معايشتها ووضع نفسي في المشهدين اللَذين ذُكرت فيهما.

فأما المشهد الأول كان في قصة طالوت وموطنها في قوله تعالى: {وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صبرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: ٢٥٠]، وأما الثاني كان لسحرة فرعون حين قالوا في قوله تعالى: {وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صبرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ} [الأعراف: ١٢٦]، فعندما نتأمل هذين المشهدين سنجد أنّ كليهما مرَّ بذات المعاني التي أفضت إلى هذا الدعاء وتتمثل في: الضعف، والخوف، وتذكر العاقبة.

طالوت وجنوده بين الضعف واليقين

بعدما أتعبهم المسير، وأنهكهم العطش، وصقلهم الابتلاء الذي ألزمهم بالامتناع عن الارتواء، وإنما حدّهم بشربةٍ واحدةٍ من الماء، فأصبحوا في حالة من الضعف كافية لثني عزائمهم عن ملاقاة العدو، وبينما هم في صراع مع أنفسهم لدفعها للاستمرار؛ تذكروا صفة هذا العدو؛ فإن العدو جالوت «قائِدٌ مِن قُوّادِ الفِلَسْطِينِيِّينَ اسْمُهُ في كُتُبِ اليَهُودِ ”جُلْياتٍ“ كانَ طُولُهُ سِتَّةَ أذْرُعٍ وشِبْرًا، وكانَ مُسَلَّحًا مُدَرَّعًا، وكانَ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُبارِزَهُ أحَدٌ مِن بَنِي إسْرائِيلَ، فَكانَ إذا خَرَجَ لِلصَّفِّ عَرَضَ عَلَيْهِمْ مُبارَزَتَهُ وعَيَّرَهم بِجُبْنِهِمْ».1 «وهو أمير العمالقة وملكهم، ظله ميل، ويقال: إنّ البربر من نسله، وكان فيما روي في ثلاثمائة ألف فارس. وقال عكرمة: في تسعين ألفًا».2

| انظر أيضًا: بين الجموع الثائرة وقصة طالوت وجالوت |

وهنا تبلورت مخاوفهم ولم يستطيعوا كتمان كل ما اختلج نفوسهم، فجرى ذلك على ألسنتهم في تعبير يفصح عن عمق شعورهم فقالوا {لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ} [البقرة: 249]، وبدأت مشاعر الخوف تتملكهم، ومشاهد مصارعهم تحت سنابك فرسان جالوت ورؤية أنفسهم مجندَلين في ساحة النزال تداعب خيالهم فتفتُّ في عزمهم، ولكن سرعان ما تذكرت فئة المؤمنين الموقنين العاقبةَ الأبدية، فأعطاهم اليقين بلقاء الله، وحب الشهادة في سبيله، والعلم التام بأنّ النصر من عند الله وحده، دفعةً ليبرزوا أمام العدو، ولجأوا لله رب العالمين ليرزقهم الثبات والنصر، ولكن المثير للانتباه هو صيغة الدعاء التي جرت على ألسنتهم، وهي ذاتها التي ذكرها سحرة فرعون بعد إيمانهم.

سحرة فرعون وثبات اللحظة الحاسمة

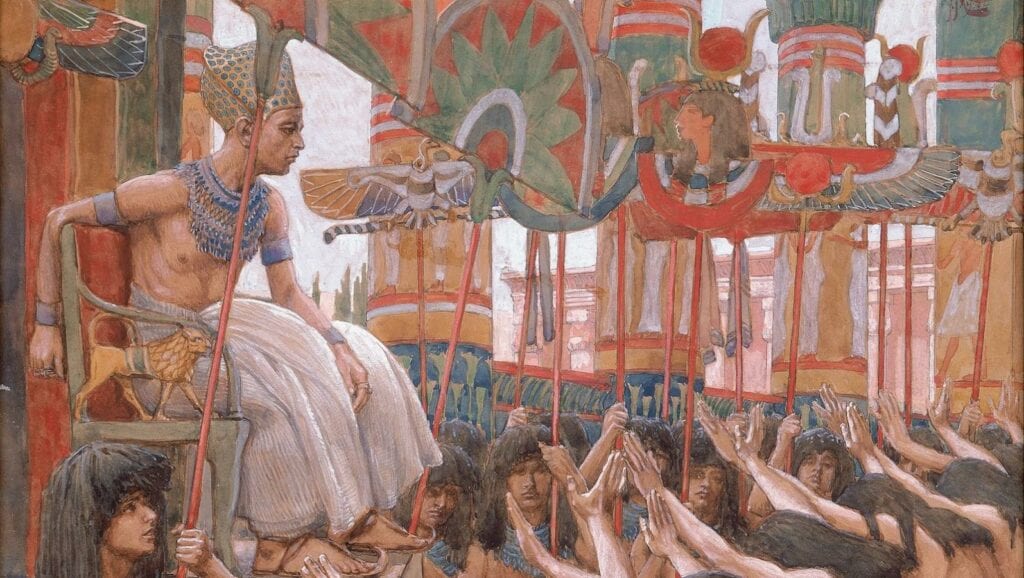

تلك الثلة التي كانت ذات عزةٍ ومنعة عند فرعون، بل ومكانة تسمح لهم أن يقولوا لهذا الطاغية {أَئِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا إِن كُنَّا نَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبِينَ} [ الشعراء: ٤١]، فنجد منه استجابةً وردًا قطعيًا بـ{نعم..} [الشعراء:٤٢] بل ومزيدًا من وعود التقريب والمكانة والسلطة بقوله {وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ} [الشعراء:٤٢]، ولمّا جاء اليوم الموعود المفعم بالبهرج والفَخَار، بدأوا بإلقاء حبالهم وعصيِّهم متعالين واثقين من غلبتهم، {فَأَلۡقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِیَ تَلۡقَفُ مَا یَأۡفِكُونَ} [الشعراء: ٤٥]، فتجَّلى أمام أعينهم الحق واليقين، ولأنهم أرباب السحر؛ علموا أنّ هذا ليس بسحر؛ فخروا ساجدين، فكأن ذهول المعرفة واليقين كسّر كل ما في أنفسهم من كفرٍ وتحدٍ قديم، ليُستَبدَل لحظيًا بخضوعٍ تامٍ لرب العالمين؛ يلقيهم على جباههم ساجدين، في مشهد يُمثِّل أرقى منازل العبودية لله عز وجل.

ولكن بعدما قاموا ومع قوة الإيمان الساطعة التي أضاءت في نفوسهم، إلا أنهم أدركوا غربتهم، وقلة حيلتهم، وضعف عُدتهم أمام هذا الطاغية المتجبر الذي يعرفونه جيدًا، والذي بادرهم منكِرًا عليهم إيمانهم، ممارسًا سلطته وعجرفته، متهمًا إياهم أنهم أتباعٌ لموسى عليه السلام منذ البداية قائلًا: {آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ} [طه: ٧١] متعجبًا من انسلال خضوعهم له لحظيًا إلى غيره، فلم يستأذنوه أو يراجعوه، ثم هددهم بمنتهى العجرفة والكبرياء بإنزال عذابٍ شديد على أبدانهم وفي طياته على نفوسهم التي تيقنت الموت بإيقاع هذا الوعيد عليهم، فقد قال لهم: {فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ} [طه: ٧١].

وأمام كل هذا الطغيان استجمعوا نفوسهم وصدعوا بكلمة الحق قائلين: {لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ} [طه: ٧٢،٧٣] فعندما تذكروا الآخرة والمنقَلَب والحياة الأبدية؛ دفعوا أنفسهم بنور اليقين للجهر بالحق، وفي هذه اللحظات الحرجة العصيبة لجأوا إلى الله عزّ وجل بنفس الدعاء الذي لجأ به جنود طالوت إلى الله سبحانه وتعالى.

في ظلال {ربنا أفرغ علينا صبرًا}

إذا نظرنا إلى مجموع المعاني التي جاءت في تفسير هذا الدعاء العظيم سنجد أنّها تكمن في هذا التفسير الذي يقول أنّ «الإفراغُ الصبُ، أي اصببه كاملًا تامًا حتى يفيض علينا ويغمرنا، ولهذا أتى بلفظ التكثير يعني صبرًا، وأي صبر عظيم يصب صبًا ذريعًا كما يفرغ الماء فراغًا، طلبوا أبلغ أنواع الصبر استعدادًا منهم لما سينزل بهم من العذاب من عدو الله وتوطينًا لأنفسهم على التصلب في الحق وثبوت القدم على الإيمان».3

ولعل “صبرًا” جاءت نكرة للشمول والتنوع، فتلك اللحظات الحرجة تحتاج إلى كل أنواع الصبر وأشكاله، ولكنني تساءلت لماذا لم يسألوا الله إفراغ هذا الصبر على قلوبهم أو فيها، حيث أنها مناط الصبر ومعقله، لماذا قالوا “علينا”؟

سر صياغة الدعاء: لماذا قالوا “علينا”؟

عندما تأملت حال القائلين؛ وجدتُ أنّ حال قلوبهم واحد، فكلهم قلبه متشبع بالإيمان موقن بالآخرة كما نعتهم الله تبارك وتعالى، حيث قال الجنود الموقنون: {قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: ٢٤٩]، وقال السحرة: {فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [طه:٧٢]، فعالمهم الداخلي مطمئن بالإيمان صابر، ولكن لإدراكهم حقيقة النفس البشرية التي يمكن أن تجزع بعد صبر، وتيأس بعد رجاء، وتضعف بعد قوة، أرادوا أن يمنعوا عنهم كل الأسباب الخارجية التي يمكن أن تنخر في حصون إيمانهم، فأرادوا غمرًا وفيضًا من الصبر تحيطهم كهالة إيمانية روحانية تجعل أنفاسهم مستقرة هادئة، فلا تتسارع من الخوف.

وحتمًا سيغمر هذا الفيض نقطتي ضعف الإنسان في هذه المواطن، وهما السمع والبصر، فالإنسان يمكن أن يكون ثابتًا، ولكن عندما يُعاين مصرعه، أو يرى أدوات التعذيب والسلاسل، أو يرى ما يهيّج مشاعره وعواطفه، أو تطرق أذنه قعقعات المعركة أو وساوس الشياطين، تتسرب هذه المشاهد والأصوات إلى القلب؛ فتفت عضده، وتُصدِّع حصونه، وتذيب يقينه، ثم تُهيِّج نظام الجسم الحيوي ليدخل في حالة من الخوف والهلع، فيتغير ويرتبك ويرتعد بعد ثبات، فكانت حكمة الإغمار والفيض الخارجي هي تحصين الإنسان.

فعندما يرون هذه المشاهد وقد غُسِلَت عيونهم وآذانهم بالصبر، تمرُّ إلى داخلهم وقد غُلِّفَت بنور الصبر، فتلتقي بيقين القلب فتتدفق الأنوار الداخلية، فيذوب في حضرتها أي خوفٍ أو حزن، ويزداد القلب شوقًا إلى لقاء الله، فتتحول المشاهد التي في طبيعتها تبث الخوف في الإنسان وتثنيه عن العزائم، إلى مصدر قوة وثبات بعد رؤيتها من خلف هالة الصبر الغامرة، فينتقلوا بعد هذه الدفعة الإيمانية الإلهية إلى سماء الغايات، ويلقوا كل المخاوف الخارجية خلف ظهورهم، فهؤلاء طلبوا الثبات والنصر معتزين بدينهم موقنين بالحق الذي معهم، ليذيلوا دعاءهم بالتأكيد على أنّ هذا النصر لوجه الله تعالى، يطلبونه من الله على الكافرين، وأولئك طلبوا الوفاة مسلمين ليكون الثبات على الدين هو الغاية التي يجب أن يحفظونها فيما سيخوضونه من تعذيب وابتلاء.

فيض الصبر يتجلى في نطق الصبي

ونجد هذا المعنى يتجلى في قصة أصحاب الأخدود، حين وجد الملك أنّ الناس آمنوا لمّا قتل الغلام ((فأمَرَ بالأُخْدُودِ في أَفْوَاهِ السِّكَكِ، فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقالَ: مَن لَمْ يَرْجِعْ عن دِينِهِ فأحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قيلَ له: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا حتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمعهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقالَ لَهَا الغُلَامُ: يا أُمَّهْ، اصْبِرِي؛ فإنَّكِ علَى الحَقِّ)) [صحيح مسلم: 3005]، فرؤية النار المضرمة والصبي البريء هيّجت غريزة الأمومة والشفقة على طفلها حتى كادتا أن تردّانها عن دينها، فكان نطق الغلام بمثابة فيض الصبر الذي أُفرِغ عليها وفجّر اليقين في قلبها وذوَّب التقاعس الذي تسرّب إلى نفسها، فثبتت واقتحمت.

ثمرات الصبر الغامر وأثره في نفوس المؤمنين

أتخيل لو أنّ الصبر لم يغمرهم، وبقيت أسماعهم وأبصارهم تتقلب بين تلك المشاهد والأصوات، يا ترى كم من صبر ستحتاجه قلوبهم؟ وكم مرة سيساورهم الجزع والتقاعس مما يتعرضون له -وإن كانت قلوبهم صابرة-؟

فإن رسل الله الذين هم أعظم الناس صبرًا ويقينًا كانت مشاهد الجحود وأصوات التكذيب والإنكار تؤلمهم فقد قال الله عز وجل: {حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [يوسف: ١١٠]، ولكن منَّ الله على رسله بالنصر، وكانت مكافأته تعالى لمن سألوه فيض الصبر أن أكرمهم بهذا الإغمار والفيض، ليتمكنوا من الثبات في تلك اللحظات الحرجة القليلة وقتًا العظيمة قدرًا، وموعظة وذكرى للمتقين.

أسأل الله أن يفرغ علينا صبرًا فلا ينال من قلوبنا أي بلاءٍ ولو عَظُم، ولا تضعف نفوسنا في مواطن العزائم ولو كانت أعناقنا على المحكِّ.

مقال ممتع وحيوي ينقصه تصحيحات نحوية وهي:

-فقرة/طالوت.. السطر٦ (كان جالوت قائداً)

-فقرة/سحرة فرعون السطر١ (كانت ذات عزة ومنعة)

-فقرة/سر صياغة.. السطر٢ (فكلهم قلبه متشبع)

جزاكم الله خيرا