مصطفى صادق الرافعي والبلاغة الصمّاء

حجب الصمم عن مصطفى صادق الرافعي ضوضاء الحياة لكنّه أسمعه صخب داخله؛ فانتبه عقله إلى ما لم ينتبه إليه غيره، وأنصت قلبه إلى الذي ما كان ليأتيه لولا فسحة الصمت. وكأنّه من قال فيه جلال الدين الرومي «فامضِ من الجماد إلى عالم الأرواح، لكي تسمع ضجيج أجزاء العالم، ويأتينّك تسبيح الجماد عيانًا».

الرافعي أمّة وحده لها وجودها المستقل، وعالمها المنفرد، ومزاجها الخاص. وأكثر الذين كرهوه هم الذين جهلوه؛ كرهه الأدباء لأنه أصحر لهم بالخصومة فانفرجت الحال بينهم وبينه، وكرهه المتأدبون لأنه رفع مقياس الأدب فوسمهم بالعجز عنه، وأنكره العامة لأن الأمر بينهم وبينه كالأمر بين العمى والنور.

إنَّما يحب الرافعي ويبكيه من عرف وحي الله في قرآنه، وفهم إعجاز الفن في بيانه، وأدرك سرَّ العقيدة في إيمانه. ذلك بعض الرافعي الإنسان؛ أما الرافعي الفنان فموعدك به خمود الحزن وانكسار المصيبة.(1)

نسبه ومولده

الرافعي سوري الأصل، مصري المولد، إسلاميّ الوطن؛ هكذا تُختصر جذور النشأة والتربية لمصطفى صادق الرافعي؛ الذي قدمت أسرته من طرابلس الشام، واستوطنوا مدينة طنطا في محافظة الغربية، من أعمال دلتا مصر.

وينسب إلى آل الرافعي الكثير من المناقب؛ فمن جهة يتصل نسبهم بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ومن جهة ثانية كانوا أهل علم وفقه، أسندت إليهم كراسيّ القضاء في أزمنة متباينة، حتى اجتمع منهم نحو أربعين قاضيًا في زمن واحد في مختلف المحاكم المصرية، وأوشكت مناصب الإفتاء والقضاء أن تكون قاصرة عليهم.

طفولة صامتة

تلقى الرافعي على عادة عائلته المعارف الأولى في البيت، إذ عني أهله بتلقينه القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة والحساب، علاوة على بعض دروس الفقه اللازمة للصغار لإصلاح عباداتهم اليومية.

ولم يتلقَّ مصطفى صادق الرافعي تعليمًا نظاميًا قبل العاشرة من عمره أو ربما بعد ذلك، إذ إن تاريخ ميلاده غير معروف على وجه الدقة، فقد سجلته أسرته بشهادة ميلاد أخيه المتوفى ’’محمد كامل الرافعي‘‘، وإن كان من المرجح أنّه ولد ما بين 1880 إلى 1882 ميلادية.

حصل الرافعي على شهادة الابتدائية في عمر السابعة عشر، وهي كل ما نال من شهادات تعليمية رسمية، لأنه مرض في نفس العام بالتيفود، فما تركه إلا مبتلى بحبسةٍ في صوته، وضعف في سمعه، ظلَّ يزداد يومًا بعد يوم حتى أصيب بالصمم الكامل قبل إتمام عامه الثلاثين.

التعليم الذاتي

ما كان لنفس وثَّابة، وهمَّة متوفزة لشاب مثل مصطفى صادق الرافعي أن تستسلم لهذه العقبة؛ فيقنع بالتوظف بالابتدائية، وينصرف إلى حياة عادية كحياة آلاف من ذوي الإعاقة. فعمد إلى مكتبة أبيه قاضي المدينة ليتلهم ما فيها التهامًا، بفضل سعة الوقت التي فرضتها عليه علَّتُه، بعد أن أصبحت المسامرات مع الناس عبئًا نفسيًا ثقيلًا.

ولعلَّ صوتًا في عقله أخبره «إن عجزت عن السمع يا فتى، فما يعجزك عن الكلام؟»، وهكذا صار دافعه «إذا كان الناس يعجزهم أن يُسمعوني، فليسمعوا مني»!

وهنا، يظهر بعض الأثر الإيجابي لعلَّة الصمم في أنَّها منحت المساحة الأكبر في تكوين الرافعي اللغوي للغة العربية الرصينة، والصور الشعرية البليغة على حساب اللهجات العامية التي يفترض أن يتداولها في حياته اليومية.

فقد لاحظ مرافقوه أنَّه تعجزه أحيانًا اللفظة العامية، فيسأل خاصته عن مرادف للفصحى التي تجيش بها قريحته، فيدلونه على ما يستخدمه الناس في لهجاتهم الدارجة.

قرآن الفجر

وكأن للقدر إشارات ينبّه بها هذا الموهوب إلى أن حرمانه من نعمة السمع لحكمة، وأن الضرب على أذنيه بالوقر، إنما هو صناعة ربانية فريدة، تهيئه ليتفرغ لمهمة خُلق من أجلها، ولغاية لا يقوم بها سواه.

فيحكي مصطفي صادق الرافعي عن نداء الليل الذي غرس في قلبه وهو في العاشرة من عمره -وقبل أن تصم أذناه- همّ الرسالة، وضرورة الصبر على تبعاتها فيقول عن تجربته في اعتكاف شهر رمضان، وحضوره صلاة الفجر في تلك الليلة مع أبيه: «وسمعنا القرآن غضًا طريًا كأول ما نزل به الوحي، فكان هذا الصوت الجميل يدور في النفس؛ كأنه بعض السرّ الذي يدور في نظام العالم، وكان القلب وهو يتلقى الآيات كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها منه. واهتز المكان والزمان؛ كأنما تجلى المتكلم -سبحانه وتعالى- في كلامه، وبدا الفجر كأنه واقف يستأذن الله أن يضيء من هذا النور!

وكنا نسمع قرآن الفجر؛ وكأنما محيت الدنيا التي في الخارج من المسجد، وبطل باطلها، فلم يبق على الأرض إلا الإنسانية الطاهرة ومكان العبادة؛ وهذه هي معجزة الروح متى كان الإنسان في لذة روحه مرتفعًا على طبيعته الأرضية.

أما الطفل الذي كان فيَّ يومَئذ فكأنما دعي بكل ذلك؛ ليحمل هذه الرسالة ويؤديها إلى الرجل الذي يجيء فيه من بعد؛ فأنا في كل حالة أخضع لهذا الصوت (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ)؛ وأنا في كل ضائقة أخشع لهذا الصوت (وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ)!(2)

الظرف التاريخي

صادفت هذه الإشارة الربَّانية ظرفًا تاريخيًا استثنائيًا؛ إذ كانت الدول الإسلامية خاضعة في أغلبها للاحتلال الأجنبيّ الذي لم يقنع بالتحكم في مقدراتها الماديّة وحسب، وإنما سعى إلى سرقة هويّتها، وتغريب عقول أبنائها، وجرّ المجتمعات إلى نمطٍ مخزٍ من الاتباع والتقليد في العادات والسلوكيات، حتى أضحت الشعوب حينئذٍ مسخًا مشوهًا، فلا هي دنت من تقدّم الغرب العلميّ، ولا هي نأت عن عفن مستنقع انحلاله الأخلاقي.

وإذا كان المحتلّ قد لجأ إلى قوة الجيوش لإخضاع الأرض؛ فإنه استخدم السياسة الناعمة لإخضاع العقول، فربّى على عينيه مثقفين وأدباء وشعراء، خلع عليهم ألقابًا، ومنحهم امتيازات لمخادعة الجماهير، فكانوا لسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ونافذة متجره التي يعرض فيها بضاعته المزجاة.

وكان هَمُّ الاحتلال أن يحول بين المسلمين وبين مصدر فهم النفس والعالم من حولهم، الكتاب القادر على شحذ قواهم، ومدِّهم بأسباب القوة، ذلك القرآن الكريم الذي يحيي موات القلوب، ويجلو صدأ الضعف والضياع والتبعية. وما كان لهم أن يصلوا إلى ذلك دون قطع الطريق أمام الوسيلة إلى فهم القرآن وتدبّره، فشرعوا في مخططات التهوين من دراسة اللغة العربية، والتمهيد لترويج اللهجات العامية الدارجة في كلّ قطر مسلم، كي يَنبت الطريق، وتزداد الشقة، وتنأى المسافات بين المسلمين ومصدر بعثهم.

هذا فضلًا عن خططهم الدائمة لجرّ النساء إلى دعوات التحرر، وتصويرها كفعل موازٍ للتقدمية، وبديلًا عن غمط حقوق النساء في البيئات العربية الجاهلة. فروجوا للتبرّج، وشرّعوا للبغاء، ودعوا إلى التمرد على الأعراف والتقاليد.

الرافعي وسلامة موسى

كان سلامة موسى (1888 – 1958) أحد الألسنة الحداد على اللغة العربية والموروث الثقافي، بل ورابطة الإسلام التي تعدّ إحدى عوامل قوة الأمّة، فكتب يقول «وإذا كانت الرابطة الشرقية سخافة؛ فإن الرابطة الدينية وقاحة شنيعة. فنحن أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا ويجب أن نفصل الدين عن الدولة ونلغي تعليمه في المدارس».(3) كما وصف اللغة العربية بأنها لغة بدوية لا تصلح للعصر، داعيًا إلى تبنّي دعوة أحمد لطفي السيد، وقاسم أمين لاستخدام العامية المصرية.

فانبرى مصطفى صادق الرافعي للردّ على مزاعمه في مجموعة مقالات رصينة، وأبدى رأيه في شخص موسى بإقدام شجع باقي المثقفين على الجرأة عليه فقال «رأيي في سلامة موسى معروف، لم أغيره يومًا. فإن هذا الرجل كالشجرة التي تنبت مرًا. لا تحلو ولو زرعت في تراب من السكر، ما زال يتعرض لي منذ خمس عشرة سنة، كأنه يلقي عليَّ وحدي أنا تبعة حماية اللغة العربية وإظهار محاسنها وبيانها، فهو عدوها وعدو دينها وقرآنها ونبيها، كما هو عدو الفضيلة أين وجدت في إسلام أو نصرانية. دعا هذا المخذول إلى استعمال العامية وهدم العربية، فأخزاه الله على يدي، وأريته أنه لا في عيرها ولا نفيرها. وأنه في الأدب ساقط لا قيمة له».(4)

الرافعي ومصطفى أتاتورك

كان مصطفى كمال أتاتورك بعد جهوده في إسقاط دولة الخلافة العثمانية، وخطواته لسلخ تركيا عن الإسلام مظهرًا وجوهرًا، نجم شبّاك النخبة العربية المتغربة -إن صحّ التعبير-؛ فرددوا مقولاته، ودعوا إلى تبّني نموذجه في هدم فروع الدين وأصوله. إلّا أن الرافعي كان في الموعد، شاهرًا قلمه لبيان الدعوات التي قد تبدو في ظاهرها إنسانية لكنها في حقيقتها مغموسة بالسموم الزعاف.

فكتب تحت عنوان (تاريخ يتكلم): «يحاول هدم الإسلام، لأنه دين العفة ودين صون المرأة، يُلزِمها حجاب عفتها وإبائها، ويمنعها الابتذال والخلاعة، ويعينها أن تتخلص ممن يشتهيها، ولو كان الحاكم. إنه يمقت هذا الدين القوي، كما يمقت اللص القانون؛ فهو دين يَثقُل على غريزته الفاسقة، ولكل غريزة في الإنسان شعور لا مهنأ لها إلا أن يكون حرًّا حتى في التوهُّم؛ وهل يُعجِب السكيرَ شيءٌ أو يرضيه أو يلَذُّه، كما يعجبه أن يرى الناس كلهم سكارى، فينتشي هو بالخمر، وتسكر غريزته برؤية السُّكْر؟ وما زال رأي الفُسَّاق في كل زمن أن الحرية هي حرية الاستمتاع، وأن تقييد اللذة إفساد للذة».

الرافعي وطه حسين

بين طه حسين ومصطفى صادق الرافعي سجالات عدّة. أبرزها على الإطلاق تصدّي الأخير لمزاعم كتاب الشعر الجاهلي الذي تبنّى فيه حسين آراء مستشرقين غربين يشككون في القرآن الكريم ونسبته إلى المولى -عز وجلّ-.

صنَّف البعض هذه المعركة على أنها فكريّة، في حين أن منطلقات الرافعي كانت عقدية في المقام الأول. وينسب المحققون للرافعي الفضل في أنَّه كان أول من التفت من زمرة الأدباء والمثقفين إلى خبث الطرح، وإلى سوءات الكتاب، وإلى ما يبثه من ريب حول أصول شرعية ثابتة، مما فتح الباب لاحقًا لمجموعة من الباحثين والأدباء إلى نقد أطروحات طه حسين، بل وحرَّك مؤسسات رسمية مثل الأزهر الشريف لدحض أباطيل البحث.

وقد جمع الرافعي وجهة نظره البحثية في كتابه الأشهر (تحت راية القرآن)، مفندًا أكاذيب المستشرقين والآخذين عنهم، متجاهلًا إشادة طه حسين في كتاب الشعر الجاهلي نفسه، بمؤلف الرافعي (تاريخ آداب اللغة العربية) الذي يعدّ حجة في بابه، حتى أنّ شكيب أرسلان قال عنه «لو كان هذا الكتاب في بيت حرام إخراجه للناس منه، لكان جديرًا بأن يحج إليه؛ ولو عكف على غير كتاب الله في نواشئ الأسحار، لكان جديرًا بأن يعكف عليه».

الرافعي رائد الرمزية العربية

لم يكن مصطفى صادق الرافعي رجل المعارك الساخنة على أرض الواقع فقط، وإنما كان أيضًا رائد المعارك الذهنية، فقد مثلت بعض كتاباته تحديًا لعقول القراء المحنكين حتى أن بعضهم كان يصرِّح بأنه لا يفهمها!

ويفسّر الأستاذ أحمد حسن الزيّات هذه المعضلة التي تواجه قرّاء الرافعي فيقول «كان -أي الرافعي- يحمل الفكرة في ذهنه أيامًا يعاودها في خلالها الساعة بعد الساعة بالتقليب والتنقيب والملاحظة والتأمل، حتى تتشعب في خياله وتتكاثر في خاطره؛ ويكون هو لكثرة النظر والإجالة قد سما في فهمها على الذكاء المألوف. فإذا أراد أن يعطيها الصورة ويكسوها اللفظ، جلاها على الوضع الماثل في ذهنه، وأداها بالإيجاز الغالب على فنه، فتأتي في بعض المواضع غامضة ملتوية وهو يحسبها واضحة في نفسك وضوحها في نفسه».(5)

تراث الرافعي

أغنى الرافعي المكتبة العربية بمجموعة قيمة من المصنفات؛ لا سيما في مجال النثر الذي ملك ناصيته دون منازع من قرين في عصره أو بعد ذلك. وربما كتب الرافعي هي أفضل ما يتمرس عليه ناشئة الأدباء والكتاب، من أجل إثراء لغتهم، وتطوير أسلوبهم، وتحسين ذائقتهم اللغوية.

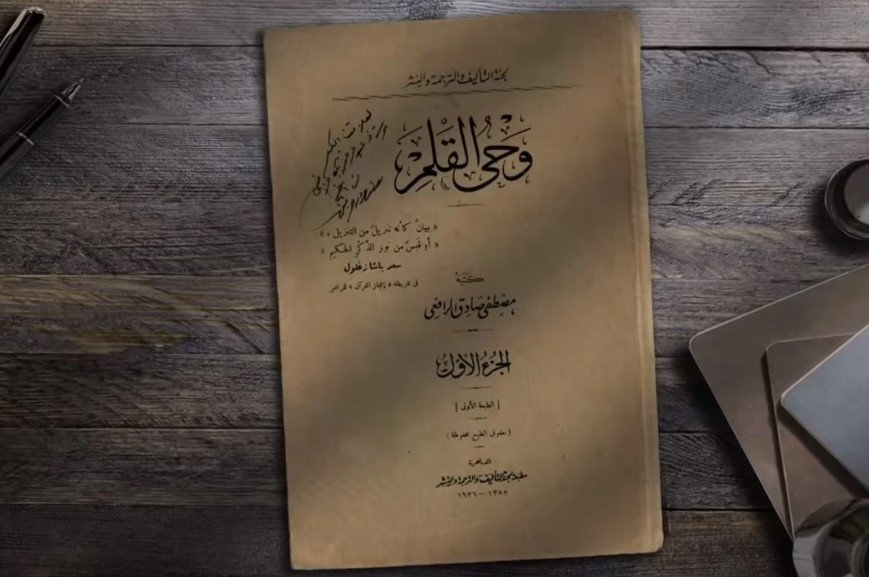

تأتي كتب (تاريخ آداب العرب) و(تحت راية القرآن الكريم) و(وحي القلم) ضمن أشهر مؤلفات الرافعي، ومع ذلك فالقائمة تضم أيضًا (أوراق الورد)، (على السفود)، (كتاب المساكين)، (حديث القمر)، (رسائل الأحزان)، (السحاب الأحمر)، (عروس تزف إلى قبرها).

الرافعي ضمير الأمّة

لم يحظ مصطفى صادق الرافعي الذي رحل في عام 1937 على ما يتوجب لمثله من تقدير وامتنان لدوره الرائد في الأدب العربي الحديث، إذ حرصت المؤسسات الثقافية الرسمية على إبراز الأسماء الأكثر موائمة لنموذجها الفكري المستورد. وما كان لرجل سخّر قلمه وموهبته للدفاع عن أصول الدين مضحيًا في سبيل ذلك بالشهرة والمال في حياته، أن يلتفت إلى إرثه العظيم بعد وفاته.

وما أصدق كلمات الأستاذ محمد سعيد العريان، حينما قال «عاش الرافعي في هذه الأمة وكأنه ليس منها، فما أدت له في حياته واجبًا ولا اعترفت له بحق، ولا أقامت معه على رأي، وكأنما اجتمع له هو وحده تراث الأجيال من هذه الأمة المسلمة فعاش ما عاش ينبهها إلى حقائق وجودها على حين تعيش هي في ظلال التقليد وأوهام التجديد. ورضي هو مقامه منها غريبًا ومعتزلًا، لا يعرفه أحد إلا من خلال ما يؤلف من كتب وينشر في الصحف أو خلال ما يكتب عنه خصومه الأكثرون وهو ماض على نهجه لا يبالي.. ولا ينظر لغير الهدف الذي جعله لنفسه منذ يومه الأول، وهو أن يكون من هذه الأمة لسانها العربي في هذه العجمة المستعربة، وأن يكون لهذا الدين حارسه وحاميه يدفع عنه أسباب الزيغ والفتنة والضلال وما كان -رحمه الله- يرى في ذلك إلا أن الله قد وضعه في هذا الموضع ليكون عليه وحده حياطة الدين والعربية .. كأن ذلك “فرض عين” عليه وهو على المسلمين “فرض كفاية”».(6)

المصادر

- مجلة الرسالة، العدد 202، أحمد حسن الزيّات.

- قرآن الفجر، وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي.

- اليوم وغد، سلامة موسى.

- أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، سيد حسين العفاني.

- مصطفى صادق الرافعي، فارس القلم تحت راية القرآن، محمد رجب البيومي.

- حياة الرافعي، محمد سعيد العريان.