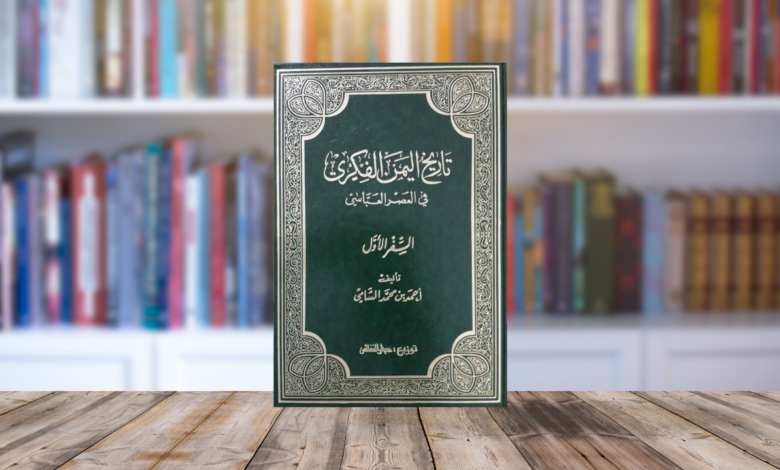

5 أمور مستفادة من قصة تأليف كتاب (تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي) لأحمد الشامي

من ثمرات القراءة الجادة الناقدة أنها من الممكن أن تجعل منك مكتشفًا لنظريات جديدة، أو أنها تمنحك الإسهام في إضافة علمية قيمة، وكل هذا يأتي نتيجة للبحث عن إجابة لسؤال يستفز القارئ المتأمل، وهو ما حدث مع كثير من العلماء، والشيء نفسه حدث مع الشاعر والمؤرخ والناقد أحمد بن محمد الشامي المولود في ضالع باليمن، سنة 1342هـ/ 1924م، أي من جيل حرص على تحصيل المعرفة، وشُغف بالأدب، وعاصر مرحلة الخضوع للمستعمر الغربي، فضلًا عن الصراعات السياسية والفكرية والأدبية القائمة في أكثر من جهة آنذاك.

و”الشامي” له عدة دواوين شعرية، والعديد من الكتب والبحوث، والمقالات، وقد جاء كتابه (تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي) ثمرة لجهوده المستميتة في التأكيد على دور اليمن في تاريخ الأدب العربي، وعلى الرغم من أنه قد عُيّن وزيرًا وسفيرًا أكثر من مرة إلا أنه لم يتوانَ عن ذكر تاريخ الأدب اليمني والكتابة عنه كلما أتيحت له الفرصة. وهذه خمسة أمور مستفادة مستخرجة من قصة المؤلف رحمه الله في تأليف الكتاب:

من معتقل ثوري إلى معتكف علمي

اعتُقل “الشامي” في شبابه بسجن “حجّة” باليمن إلا أن هذا المعتقل كان أصل تكوينه الفكري والثقافي، وأساس فكرة كتابه هذا، فيذكر أنه تفرغ حينها باحثًا عن الحقيقة بتأمل وتفكير ناقد إلى أن سُمح بدخول الكتب وذلك بعد مضي سنتين، إلا أن وجود من صحبهم من طلاب العلم وعلماء اليمن المعتقلين أيضًا، جعل السجن أشبه بمركز علمي ثقافي تقام فيه المناقشات والمناظرات، وقد كان “الشامي” يُدّون الفوائد والجديد عليه. ولعل اهتمامه باليمن خاصة يتجلى أثناء تلك المرحلة كونه اهتم بحفظ ما يقال عن التاريخ في أكثر من جانب في ذاكرته.

وبعد دخول الكتب يذكر “الشامي” أنه اعتكف هو ومن معه على القراءة والتدريس، والكتابة والنقد، وقرض الشعر، وإلقاء المحاضرات، وغيره. فضلًا عن التأليف والتحقيق والنسخ، وأصبح المعتقل “جامعة علم” على حد قوله، أمضى فيها خمس سنوات!

وحصاد هذه السنوات هي أساس تكوين فكره وثقافته، وهي من جعلته يرى القصور في حق تاريخ الأدب اليمني، ولقد أشار “الشامي” إلى ذلك حين اطلع على كتابات طه حسين وجرجي زيدان وغيرهم، ولم يجد شيئًا عن علماء وأدباء اليمن في مؤلفاتهم إلا ما ندر فيما يخص فترة ما بعد بدايات الحكم الأموي، وأكثر ما استفزه حين حاضر عميد الأدب طه حسين في جامعة فؤاد -جامعة القاهرة حاليًا- متسائلًا إن كان لليمن شعر أو أدب عربي في الجاهلية أو صدر الإسلام؟! ويقرر نفسه أن اليمن لم يكن لها أدب عربي في الجاهلية؛ لأن لغتها لم تكن العربية!

ويرجع “الشامي” السبب في ذلك إلى الجهل بتاريخ اليمن الفكري والثقافي؛ لذلك حرص على تدوين كل ما اطلع عليه فيما يخص علماء وأدباء اليمن، حتى عُين عضوًا في وفد اليمن بالجامعة العربية وزار الدكتور طه حسين ووضح له بالشواهد والبراهين، ويذكر أنه «تلقى ذلك بصدر رحب، واعترف بأنه قد جانف الصواب…».1

“لماذا”.. السؤال الأهم

من الأمور التي تكشّفت لـ”الشامي” أن الأدب اليمني هو الأدب الوحيد من بين آداب اللغة العربية الذي لم يعن به الأدباء في سائر الأقطار العربية، فكان هذا الباعث للإجابة على سؤال لماذا، وهذا لن يتأتّى إلا بمعرفة التاريخ والبحث في المصادر، وبعد بحث طويل يجد “الشامي” أن الأسباب كثيرة في عدم الحفاوة بالأدب اليمني وتقديره، منها:

- لم يعن اليمانيون بنشر تراثهم، وإنتاجهم الفكري والأدبي.

- عدم الإنفاق من أجل نشر الأدب اليمني في البلدان العربية المجاورة، حتى يتمكنوا من الاطلاع على هذه الآثار فضلًا عن دراستها.

- عدم اهتمام الأدباء في العصر الحديث في البحث عن الأدب اليمني على الرغم من أن هنالك مخطوطات عديدة من تراث الفكر اليمن في دار الكتب المصرية، وغيرها في بلدان العالم.

- ظروف اليمن القاسية التي تسببت في عزلتها عن العالم، وبعدت بينها وبين البلدان العربية.

- تأثير الاستعمار على ثقافة الباحثين في شتى المجالات في البلدان العربية.

- اتباع مناهج المستشرقين وأدباء الغرب في النقد والتأليف، وكذلك فصلهم للأدب العربي وتقسيمه.

كل هذا جعله ناشطًا شعاره: كيف السبيل لنشر الأدب اليمني، والتأليف فيه، وذِّكر ذلك في كل محفل ومقام؟

تحطيم الأسوار… من خلال التأليف والنشر

يذكر “الشامي” أن العزلة التي كانت بين اليمن ونشر تراثها الفكري والأدبي تحطمت، ويرجع الفضل إلى نهوض عدد من أدباء اليمن وأدباء العرب في التأليف، ومن هؤلاء على سبيل المثال: حسين الهمداني، وحسين الويسي، وحسين العمري، وهلال ناجي، والسيد محمد الشاطري وغيرهم. كما صدرت مجموعة من الدواوين الشعرية، وحقق آخرين بعض الكتب، علاوة على ذلك تم نشر عدة دراسات عن اليمن تاريخًا وأدبًا، وإعادة طباعة الكتب الهامة.

وأسهم “الشامي” هو أيضًا بدوره في ذلك من خلال كتابه هذا، وقبلها كتب عدّة منها: (قصة الأدب في اليمن)، و(من الأدب اليمني) وغيرها، وبهذا استطاع أن يسد ثغرة وجدها أثناء قراءته، كما أنه أثرى المكتبة العربية، وحقق إضافة علمية نافعة وأخيرًا؛ أكّد بالأدلة والشواهد أن لليمن حظ في تاريخ الأدب العربي.

خُلُو البال أولًا… وأخيرًا

تنقل “الشامي” في أكثر من بلد بحكم المناصب والمهام التي تولاها، إلى أنه استقر في لندن وتفرغ للكتابة، وهناك تلقى دعوة من جامعة كامبريدج للمساهمة في الكتابة عن تاريخ الأدب اليمني في العصر العباسي من سنة 132هـ إلى 656هـ، ونشر بحثه باللغة الإنجليزية، وقدمه فيما بعد باللغة العربية مضيفًا عليه شواهد وبعض التراجم في محاضرة له ألقاها في النادي الأدبي الثقافي بجدة، وتطورت المادة العلمية بشكل تدريجي فكان كتابه هذا، والذي انتهى منه سنة 1406هـ/1986م. ولقد أشار “الشامي” إلى طول الزمان في جمع هذه المادة، والذي يظهر في تفاوت أسلوبه الكتابي، مما يجعل القارئ يظن أن الذي ألف الكتاب أكثر من شخص!

ولعلنا نستنتج من هذا التفرغ أهمية “خلو البال” للباحث فقد كان تفرغه في المعتقل البذرة الأولى لمشروعه العظيم، والانتهاء منه وإنجازه جاء بتفرغ آخر أخير.

أدوار الأدب اليمني، ونصيبه من تاريخ الأدب العربي

قسم ” الشامي” في كتابه تاريخ اليمن إلى حقب تاريخية ليست بحسب ما قسمه المؤرخون وعلماء الأدب، بل بحسب ما يتلاءم مع تاريخ اليمن من وجهة نظره، وهي عشر فترات تبدأ بفترة الجاهلية، فصدر الإسلام، ففترة الفتن والثورات، فالإمامة الهادوية، فالصليحيين، فالأيوبيين وبني رسول، فالعهد العثماني، ثم القاسمي، فالنضال والاستقلال الإمامي في الشمال والاستعمار والحماية البريطانية في الجنوب، وأخيرًا فترة العهد الجمهوري.

وقد سلط الضوء في كتابه على مرحلة العصر العباسي، والتي امتدت لخمسة قرون، فكانت على فترات بحسب تقسيمه، ويتألف الكتاب من أربعة أجزاء، وضّح فيه مَن حكم اليمن في العصر العباسي، وأهم الحوادث التاريخية من نهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، ووصف حالة بلاد اليمن من حروب وفوضى نتج عنها تأسيس دولة الإمامة، وتكّون عدة إمارات علمًا أن غالبية الأئمة ورؤساء هذه الإمارات كانوا من الشعراء والأدباء.

ويُعد كتاب “الشامي” الأول من نوعه كما قال في مقدمته، وقد جاء بعد جهد لأكثر من خمسة عشر عامًا، حرص فيها على تدوين سير وتراجم الشعراء والأدباء، فضلًا عن تدوينه لتراجم الشخصيات التي لم يكتب عنها من قبل، مستخرجًا سيرهم من بين السطور. مع عرض سريع للتاريخ السياسي والاجتماعي المرتبط بالحقبة التاريخية وللمترجَم لهم.

وسنحاول فيما يأتي، تقديم شخصية من هؤلاء الأدباء التي اشتمل عليهم الكتاب مقترنة بالفترات التي قررها “الشامي” لمرحلة العصر العباسي:

الحقبة الأولى من 132هـ/750م إلى 280هـ/894م: بشر البلوي (ت 192هـ/807م)

هو أديب وعالم ليس على مستوى اليمن فحسب بل على سائر بلدان العالم الإسلامي، فهو كالجاحظ وابن المقفع وأمثالهم، إلا أنه لم يظهر من آثاره إلا غيض من فيض. وقد كانت له صلة بالإمام محمد بن إدريس الشافعي والامام أحمد بن حنبل وغيرهم ممن عاصروا مرحلته.2

الحقبة الثانية من 280هـ/894م إلى 439هـ/1048م: ابن أبي عمر العدني (ت320هـ/933م)

وهو محدث وحافظ، وقاضي عدن، وقد ارتحل إلى مكة وأقام فيها لفترة من الزمن فسمع بها من أئمة الحديث مسلم والترمذي، وله كتاب (المسند) في الحديث. وفي الفترة نفسها كان ذائعَ الصيت العالمُ والأديبُ أبو محمد الحسن الهمداني (ت340هـ/952م)، مؤلف (الإكليل) و(صفة جزيرة العرب).3

الحقبة الثالثة من 439هـ/1048م إلى 569هـ/1174م: الحسن بن أبي عباد (ت حوالي 440هـ أو بعدها/1048م)

كان إمام النحاة في بلاد اليمن، وتخرج على يديه الكثير من طلبة العلم في هذا الفن، ولقد صنف المختصر في النحو، ويقال إنه ألفه في المسجد الحرام بمكة المكرمة تجاه الكعبة المشرفة، «وكلما فرغ من تأليف باب طاف وسعى، ودعا لقارئه..».4

الحقبة الرابعة من 569هـ/1174م إلى 656هـ/1259م: محمد بن حمير (ت651هـ/1235م)

من أبرز الشعراء في عهد الدولة الرسولية، وقد شهد له بذلك مؤسس الدولة الملك عمر بن علي بن رسول، والذي لازمه الشاعر حضرًا وسفرًا، وكان من المكثرين في الشعر. وقد رجّح المؤلف أن ديوان الشعر الذي عثر عليه العلامة القاضي محمد بن علي الأكوع في إحدى مكاتب “الهند” هو أحد أجزاء ديوان ابن حمير.5

وأخيرًا نجد أن لـ”الشامي” آراء نقدية جريئة في ثنايا كتابه، فهو يدون وجهات نظره الشخصية في أكثر من مشهد مثل: موقفه من نسبة الأعلام ممن برز وذاع صيته، وهو لم يولد وينشأ في بلاد اليمن إلى اليمن، وموقفه من تناقضات كتب تاريخ اليمن التي ألفها علماؤها، وذلك بسبب التحيز والتعصب، كلٌّ بحسب الفئة التي ينتمي لها مما يقتضي على الباحث تتبع آثار كل فئة، وغيرها من آرائه الشجاعة في مشروعه الذي يخدم اللغة العربية وآدابها (تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي) وهي محاولة أولية “بكر” التزم السير فيها مستمتعًا على الرغم من المشاق.