الإلحاد هل هو حياد مزعوم أم عداء خفي؟.. قراءة نقدية لمقال BBC

نشرت شبكة BBC عام 2015 مقالًا للفيلسوف جون غراي بعنوان: “?Does atheism have to be anti-religious“، حاول فيه الكاتب أن يبرّئ الإلحاد من تهمة العداء للدين، زاعمًا أن الإلحاد ليس بالضرورة خصومة، بل مجرد موقف “سلبي” يكتفي بنفي وجود إله دون الدخول في حرب مع الأديان.

ورغم مرور نحو عقد على نشر المقال، إلا أن هذه الفكرة ما زالت حاضرة في خطاب الملاحدة الجدد؛ ولهذا كان من المهم الوقوف عندها لمعرفة ما إذا كان الإلحاد حيادًا حقًا أم عداءً خفيًا متجذرًا في جوهره.

أولًا: “الإلحاد مجرد نفي لوجود إله”

جاء في المقال: “الملحد هو أي شخص لا يعتمد على فكرة وجود إله، الملحدون يرفضون هذه الفكرة، أو ببساطة لا يحتاجون إليها. لكن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجمعهم”.

هذا الطرح يصوّر الإلحاد كأنه مجرد “غياب” للفكرة الإلهية، وكأن المسألة لا تتجاوز إسقاط تصور ذهني. لكن في الحقيقة، هذا النفي يهدم كامل البنية العقدية والدينية.

فالإسلام قائم على التوحيد، والإنسان مخلوق لعبادة الله، قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56].

لكن حين يُنفى وجود الله، تسقط الغاية من الوجود، وتنهار الأخلاق والشرائع وتعم الفوضى، لأن الإيمان هو الذي يمنح القيم معناها ويجعل الخير خيرًا والشر شرًّا. فمن يحدّد الصواب والخطأ في عالم بلا خالق؟

قال الكاتب الروسي دوستويفسكي: «إن لم يكن الله موجودًا، فكل شيء مباح»، أمّا ريتشارد دوكنز فقد صرّح في تغريدة له على موقع تويتر بأن الإجهاض فعل أخلاقي ومشروع طالما ليس هناك ألم، وبرّر ذلك قائلا: «لأن الجنين في بطن أمّه هو أقل إنسانية من أي خنزير بالغ».

وهكذا، حين تُفصل الأخلاق عن الإيمان، تفقد معناها، ويصبح الخير نسبيًا، والشر وجهة نظر. إنها حرية تُفرغ الإنسان من إنسانيته باسم “العبث”.

ثانيًا: “الإلحاد يمكن أن يكون صديقًا للدين”

يقول المقال: “بعض الملحدين كانوا في الواقع ودودين تجاه الدين إذ اعتبروه وهماً ضروريًا لسعادة الإنسان”.

لكن هذه الفكرة مضللة؛ فحتى لو اعتبر بعض الملاحدة الدين “وهمًا نافعًا”، فهذا لا يعني أنهم يحترمونه أو يعترفون بحقيقته. هو قبول براغماتي مؤقت، لا إيمان حقيقي، بل محاولة لتأمين شعور نفسي بالراحة أو التسلية الروحية، دون الاعتراف بالقيمة الإلهية أو بضرورة الالتزام بالتعاليم.

التناقضات العقلية في الإلحاد تجعل من المستحيل أن يكون صديقًا للدين، رغم أن العقل لا يقبل جمع النقيضين، إلا أن الإلحاد يفعل ذلك بصمت، فهو يقبل السببية في كل شيء إلا عند خلق الكون، ويزعم أن الإنسان قادر على فهم كل شيء بعقله، متجاوزًا الخالق نفسه، وإلا لما جاز له أن يكفر. هذا التناقض الجوهري يعني أن الإلحاد يرفض الدين تمامًا، ولا يمكن أن يحترم مبادئه الحقيقية أو يتبنى قيمه الروحية والأخلاقية.

أما الإسلام فلا يرضى أن يُعتبر الدين مجرد وهم مريح، بل يعلن أن الدين الحق وحي من الله، وهو ضرورة للعقل والروح، قال تعالى: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى} [طه: 123].

الإسلام يمنح الإنسان كرامة حقيقية، ويهديه إلى طريق الخير والمعنى، لا مجرد شعور مؤقت بالسعادة. والملحد لا يعترف بالقيمة الإلهية، بل يتعامل مع الدين كعلاج نفسي مؤقت، وهذا في جوهره استخفاف بالدين لا “صداقة” له.

ثالثًا: “العقل بديل عن الإيمان”

يقول المقال: “الملحد… لا يعتمد على فكرة وجود إله… وكثير من الملحدين يرون أنفسهم مدافعين عن العقل”.

يُراد بهذا إيهام القارئ أن الدين ضد العقل، وأن الملحد هو “حارس المنطق”.

لكن الإسلام جعل العقل أداةً للفهم والهداية، لا خصمًا للوحي. يقول تعالى: {إِنَّ فِي ذلك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [الروم: 24].

بل إن القرآن كثيرًا ما يخاطب “أولي الألباب” ويدعوهم إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، وفي أنفسهم، وفي دقة النظام الذي يسير به الكون: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190].

هكذا يخاطب القرآن العقل ليُدرك أن وراء هذا الإحكام خالقًا حكيمًا، وأن للحياة غايةً لا يكتشفها إلا من تفكر بعقله. فالإسلام يوقظ في الإنسان نور التأمل، ويأمره أن ينظر، ويتفكر، ويسأل؛ لأن الإيمان لا يقوم على العمى، بل على البصيرة.

والعجيب أن الإلحاد، وهو يزعم نصرة العقل، ينتهي إلى نقضه؛ فهو يقول إن الإنسان نتاج لمادةٍ صمّاء، ثم يطالبه أن يثق بعقله الذي هو في نظره تفاعلاتٌ كيميائية، فكيف يُوثق بعقلٍ لا غاية له؟ وكيف ينشأ الوعي من اللاوعي، أو الأخلاق من ذراتٍ لا تعرف خيرًا ولا شرًّا؟

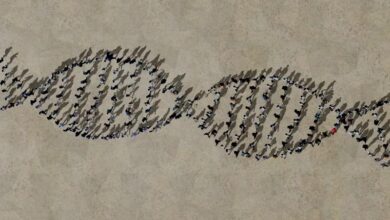

يرى د. عبد الله العجيري: «أن مشكلة الملاحدة مع المبادئ العقلية الأولية تعود في جانبٍ كبير منها إلى رؤيتهم الداروينية للعقل»؛ إذ تعتبر هذه الرؤية أن العقل نتاج تطورٍ بيولوجي طويل، تشكّل عبر الانتقاء الطبيعي ليخدم غرضًا واحدًا وهو البقاء.

فالعقل وفق هذا المنظور ليس أداةً لمعرفة الحقيقة أو إدراك الصواب، بل مجرد وسيلةٍ لتكيّف الكائن مع بيئته بما يضمن استمرار حياته. ومن ثمّ، قد تكون قناعاتنا وأفكارنا مجرد أوهامٍ صنعها دماغنا لتساعدنا على البقاء، لا لأنها حقيقية فعلًا.

وهنا يتساءل العجيري: «وهل يمكن أن توهمنا عقولنا بأمرٍ ما وتجعله كالضروري لنا ليتحقق لنا العيش والبقاء، وإن كان الأمر في الحقيقة مجرد وهم؟»، فإذا كان العقل مفسَّرًا بهذه الطريقة المادية البحتة، فبأي معيارٍ نحكم على فكرةٍ بأنها صواب أو خطأ؟

إن الإلحاد، حين يجعل العقل خاضعًا للطبيعة العمياء، يهدم أساس الثقة بكل الأحكام العقلية، وينتهي إلى نقض العقل نفسه. أما الإسلام، فإنه يكرّم العقل ويجعله وسيلةً للفهم والتفكر في آيات الله، ويُؤمن بأن خالقه أودع فيه القدرة على إدراك الحق والتمييز بين الهدى والضلال.

رابعًا: “التعايش ممكن بلا صراع”

يقول المقال: “لقد تبنّى الملحدون طيفًا واسعًا من الرؤى القيمية ووجهات النظر حول العالم”.

على الرغم من هذا التنوع، يظل الإلحاد متميزًا في رفضه لفكرة المرجعية الدينية العليا التي تشكّل أساس أي دين.

فالدين يقوم على الإيمان بإله خالق هو الذي يأمر وينهى، ويحدد ما هو الخير وما هو الشر. أما الإلحاد فينكرها تمامًا، ويجعل الإنسان هو الحَكَم الوحيد، فيضع القوانين على هواه، ويغيّر المعايير كما يشاء.

الإسلام يقرر أن الزواج ميثاق غليظ، ويحرم الفواحش، ويحفظ الأنساب؛ لأنه يرى في الأسرة أساس المجتمع وسعادته. أما الإلحاد، فلا يرى مانعًا من الإباحية أو المثلية أو تفكيك الأسرة؛ لأنه لا يملك ميزانًا ثابتًا للأخلاق، بل يجعلها مسألة “حرية شخصية” تتغير من زمن لآخر.

والإسلام يضع الإيمان بالآخرة أساسًا للعدل، فيؤمن المسلم أن الله سيجازي كل إنسان على عمله، وأن الظالم لن يفلت من الحساب. أما الإلحاد فيقول: لا بعث ولا حساب، فلا معنى للجزاء ولا للعدل النهائي، ويصبح الإنسان حرًّا من كل قيد إلا شهوته ومصلحته.

فهل يمكن حقًا التعايش بلا صراع بين هذين المنهجين؟ إن التناقض بينهما ليس سطحيًا، بل عميق في أساسه؛ لأنه صراع بين من يؤمن أن للحياة خالقًا وحكمة وغاية، وبين من يراها عبثًا بلا هدف.

خاتمة

حاول مقال BBC أن يصوّر الإلحاد كخيار فكري هادئ ومسالم، لا يخاصم الدين بالضرورة. لكن الحقيقة أن نفي وجود الله في ذاته عداء مباشر لكل دين؛ لأن الدين لا يقوم بلا إله.

إن الإسلام يرد على هذا الوهم بقوله: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون: 115]. فالحياة بلا إيمان ليست حيادًا، بل عبثًا يؤدي إلى الضياع.

الإلحاد ليس مجرد “غياب الإيمان”، بل موقف يهدم المعنى والغاية، ويضع الإنسان في فراغ وجودي، بينما الدين يرفعه إلى مقام الخلافة والخلود.

المراجع

1- عبد الله بن صالح العجيري، شموع النهار: إطلالة على الجدل الديني الإلحادي المعاصر في مسألة وجود الإله.

2- بعض المقالات الفكرية التي اطلعت عليها:

موضوع يستحق الدراسة، وأنت قمت يما هو واجب.. بوركتِ

شكرًا جزيلًا على كلماتك الطيبة، وأسعدني اهتمامك بالموضوع وتشجيعك

الإلحاد يعني إنكار وجود الله، لكن من ينكر الله لا يستطيع أن يفسر من خلقنا ولا لماذا نعيش، فيبقى ضائعًا بلا راحة ولا معنى لحياته.

الإلحاد هو إنكار وجود الله، لكن من ينكر الله لا يجد تفسيرًا واضحًا لخلق الكون ولا سببًا لوجوده، فيعيش بلا هدف ولا معنى حقيقي للحياة.

الإلحاد فكر يرفض وجود الله بحجة الاعتماد على العقل، لكنه يناقض نفسه لأنه يعجز عن تفسير أصل الوجود والمعنى الأخلاقي للحياة دون إيمان بخالق.

بارك الله فيك على تبيين الحق

..شكرا لكي على هذا النقد الرائع ….الا يطروحو لأنفسهم أسئلة من أوجد هذا النظام الدقيق والكون المتناسق…وجود الله ليس فرضية بل حقيقة تنطق بها كل ذرة في هذا الكون