الفرنكوفونية في المغرب: استعمار جديد أم انفتاح ثقافي؟

إن تغلغل الفرنكوفونية كحركة إيديولوجية بجوانبها الثلاثة: الثقافي والسياسي والاقتصادي هي التي أدت إلى ظهور طبقة من المثقفين تحتقر اللغة العربية وتتنكر لهويتها الإسلامية وتقدم منتوجًا أدبيًا وشعريًا وروائيًا، لا يجد فيه القارئ إلا ما يمجد السقوط وكشف العورات، ككتابات الشرايبي، الطاهر بنجلون، محمد شكري، وغيرهم.1

الفرنكوفونية هي فكرة تنطلق من أن اللغة لا تقوى إلا بكثرة الناطقين بها، واتساع مجالات استعمالها. واستُخدم مصطلح الفرنكوفونية لأول مرة بحسب الجغرافي الفرنسي “أونيسيم ريكلوس” في عام 1880م.

ومع ذلك، اكتسب هذا المفهوم أهمية أكبر وأصبح منظمة رسمية مع إنشاء الوكالة للتعاون الثقافي والتقني Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) في عام 1970م، وكالة التعاون الثقافي والتقني (ACCT) وكان من أهداف هذه الوكالة: التعاون الثقافي والتعليمي بين الدول الناطقة باللغة الفرنسية.

تُعتبر هذه الوكالة اللبنة الأولى لمنظمة الفرانكوفونية الدولية التي تُعنى بالشؤون الثقافية والتعليمية للدول الناطقة بالفرنسية والتي تطورت لاحقًا إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) في عام 2005م.

وعليه، استخدم “أونيسيم ريكلوس” المصطلح لوصف انتشار اللغة والثقافة الفرنسية حول العالم، خاصة في المناطق التي كانت تحت الحكم الاستعماري الفرنسي سابقًا. ومع مرور الوقت، تطورت الفكرة لا لتشمل الروابط اللغوية والثقافية فقط، بل أيضًا التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول التي تعتبر الفرنسية لغة رسمية أو يتحدث بها على نطاق واسع.

الفرنكوفونية ربيبة الاستعمار

وهكذا نشأ الخطاب الاستعماري حول اللغة الفرنسية، حيث قام كله على أسس ومبادئ عنصرية، وعلى احتقار لغات الشعوب المغلوبة والقدح في ثقافتها والتقليل من أهمية وجودها الحضاري والتاريخي، وتم الترويج بأن «اللغات الأوربية هي اللغات الحقيقية والباقي كله لهجات أو لُغَيَّات، وأن لغة المستعمر -الفرنسية على الخصوص- هي لغة الحضارة والعلم والثقافة، وهي الوسيلة الوحيدة -دون غيرها- للدخول إلى عالم الحداثة والمعاصرة، وأن العربية نفسها رغم قدم تراثها وتاريخها وما تزخر به من علوم وآداب، لغة قرون وسطى -كما كان يقول المستعرب الفرنسي ويليام مارسي- وهي لذلك لم تعد صالحة لشيء فأحرى أن تكون صالحة لحمل الأفكار الحديثة والمفاهيم العلمية الجديدة أو للتعليم والبحث».2

فالفرنكوفونية منذ البداية، ليست مجرد لغة للتواصل كباقي اللغات. ولم تبق مقتصرة على التنافس مع باقي لغات العالم في ميدان البحث العلمي، والمعرفي، وباقي مجالات التعليم والإبداع، بقدر ما أصبحت حركة تسعى إلى إغراق الشعوب الأخرى في منتجات الثقافة الفرنسية، وتكوين مجموعة من الفرنكوفونيين، الذين يتقنون اللغة الفرنسية، ويقرؤون الأدب الفرنسي، ويستمعون إلى الموسيقى الفرنسية، ويعرفون تاريخ فرنسا، وأعلامها عبر التاريخ، ويترجمون لأشهر الكتاب، والمفكرين الفرنسيين إلى لغاتهم الحديثة.

يقول المهدي المنجرة: «إذن ما أنتقده، ليس هو اللغة الفرنسية؛ لأنني أستعمل هذه اللغة، وأكتب بها، كما أكتب بغيرها، وأنا شديد الاعتزاز بمعرفتها، ولن يخطر ببالي أن ننتقد لغة قدمت الشيء الكثير لتاريخ البشرية… لقد قضيت جزءًا مهمًا من حياتي في التعاون الدولي، وأعرف ما هي مساهمة الثقافة الفرنسية… ولكنني أنتقد مفهومًا سياسيًا، يكتسى طابعًا استعماريًا جديدًا، لا يقبل واقع تطور الأشياء ويريد التعلق بشيء نبيل مثل اللغة الفرنسية من أجل استعمالها كوسيلة للتفاوض من أجل إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه، ومنع التغيير في بعض البلدان، بل أكثر من ذلك، استعمالها كوسيلة لمحاربة اللغات الوطنية واللغات الأم…».3

إذن الفرنكوفونية في طبيعتها الميالة للهيمنة، لا تزيد عن كونها نموذجًا من نماذج الاستحواذ الحضاري، وغسيل المخ الجماعي للمجتمعات، بهدف إحداث انقلاب فكري في المجتمعات على المدى الطويل، لصالح الثقافة الفرنسية، وذلك على حساب القيم، والثقافة التي تصطبغ بها الشعوب الأصلية.

الفرنكوفونية وطبيعة الهيمنة.. ما تحكيه لنا البعثات التنصيرية

طبيعة الهيمنة للفرنكوفونية، لا يجعلها أفقًا بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، لضيق صدر الفرنكوفونية عن قَبول الآخر، وقصدها في الهيمنة على باقي اللغات، زيادة على استلاب الهوية، والهيمنة الحضارية.

وتعود بدايات النموذج الفرنكوفوني إلى البعثات التنصيرية التي دفعت بها فرنسا إلى الدول الإفريقية خلال استعمارها لتلك الدول في القرنين الماضيين -التاسع عشر والعشرين- وكان المد الاستعماري يتستّر بالمعونات الإنسانية. وإثر انهيار الإمبراطورية الفرنسية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتحرر الدول المُستَعمَرة، تبلورت فكرة الفرانكوفونية لمحاولة استعادة المجد الضائع، ولملمة العقد المنفرط، ثم أصبحت أكثر إلحاحًا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وتنامي الدور الأمريكي لمحاولة الهيمنة على العالم.

وعلى إثر التراجع المهول الذي عرفته الثقافة الفرنسية، ولغتها مقارنة بما كانت عليه سابقًا، بحيث لم تصبح اللغة الفرنسية نفس الوهج والبريق والقبول الذي يساعدها على التوسع داخل أوروبا، اتجهت فرنسا إلى مستعمراتها الإفريقية، بعد منتصف القرن العشرين من أجل إحلال الفرنسية، محل اللغات المحلية، واجتذاب الطاقات الفكرية لصالحها.

في البداية انتهجت فرنسا سياسة ثقافية شبه عالمية، محورها اللغة الفرنسية، كعامل مشترك يجمع بين شتات مستعمراتها السابقة، والدول التي انتُدبت عليها. وتتخذ من “تجمع الفرانكوفونية” الذي أصبح يضم 52 دولة، يبلغ تعداد سكانها 450 مليون نسمة، من بينها خمس دول عربية هي: لبنان والمغرب وتونس وموريتانيا ومصر، -تتخذ منه- سبيلًا إلى ذلك، وتسعى من خلاله إلى التغلغل التدريجي في صميم الحياة الثقافية، والتعليمية والسياسية، والاقتصادية، بل والرياضية، والفنية لتلك الدول.

وأحيانًا تتخفّى الفرنكوفونية وتُخفي طابعها الاستعماري وراء مصطلحات ناعمة، وتُقدم نفسها بدل ذلك على أنها حركة ومنظمة كونية، لمناصرة الهوية الثقافية للشعوب، ودعم الحوار بين الدول.

النفوذ السياسي والسيطرة على السلطة.. أهداف الفرنكوفونية الخفية

الفرنكوفونية تدعم النخب السياسية التي تتبنى اللغة والثقافة الفرنسية، وتتدخّل في كثير من الدول الفرنكوفونية أو الموالية لها قصد وصول تلك النُخب إلى المناصب، حتى تضمن فرنسا -زعيمة الفرنكوفونية- بقاء أنظمة سياسية تخدم مشروعها الفرنكوفوني، مما يسمح لها بالاستمرار في التأثير على قرارات تلك الدول.

هذا النفوذ يساهم في استمرار علاقات شبيهة بالاستعمار الجديد، حيث تحافظ فرنسا على مصالحها الاقتصادية والسياسية في هذه الدول.

كما أن فرنسا عبر الفرنكوفونية تدعم الأنظمة السياسية الفرنكوفونية غير الديمقراطية في بعض الأحيان. وأحيانًا تتدخل عسكريًا لدعم تلك الأنظمة الموالية لها، وهناك اتهامات واسعة لفرنسا، بدعم أو التواطؤ مع بعض الانقلابات العسكرية في دول أفريقية فرنكوفونية قصد الحفاظ على نفوذها العسكري والاقتصادي في تلك الدول.

هذا الدعم يشمل التدخلات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى حماية استثمارات فرنسا وتأمين مصالحها الاستراتيجية في الدول الناطقة بالفرنسية.

وفي المغرب هناك «فئة من المثقفين النافذين، الذين ينادون علانية بضرورة إبقاء الوظائف العليا للغة في حوزة اللغة الفرنسية… فالنخبة الثقافية في بلادنا لم تعمل على أن تكون اللغة الوطنية/اللغة العربية لغة الوظائف العليا للسان، كما في جميع دول العالم المتحضر بما فيها فرنسا التي يتعلقون بها ويعتبرونها مثلهم الأعلى، وينتمي إلى ثقافتها ولغتها معظم أولئك المثقفين، بل إن هذه الطبقة لم تدرك حجم الإشكال اللغوي وأهميته الاستراتيجية لدى كل الأمم المتقدمة أو الراغبة في النهوض والتقدم والتنمية».4

وسائل نشر الفرنكوفونية.. المغرب نموذجًا

أصبح للفرنكوفونية آليات ووسائل تدافع بها من أجل التغلغل في سائر الميادين والمجالات بالمغرب، باعتباره من الدول التي خضعت للاستعمار الفرنسي، ومن الدول التي توجد ضمن “تجمع الفرنكوفونية”.

فلقد اخترقت الفرنكوفونية كل مظاهر الحياة العامة في المغرب: الإدارات، المرافق العمومية، الشركات والمؤسسات الصناعية، التعليم، الثقافة حتى كثير من أسماء الشوارع والمقاهي والمحلات التجارية تحمل الفرنسية. ومن مظاهر ذلك أيضًا:

- «سعيها لإحلال القوانين المستمدة من الفكر العلماني محل القوانين المحلية في الدول الأعضاء التي معظمها دول إسلامية ذات صلة بتعاليم الإسلام؛ فقد تضمنت التوصيات الصادرة عن القمة الفرنكوفونية الرابعة -عقدت في باريس في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 1991- ضرورة تأسيس هيئة قانونية تزود الدول الفرنكوفونية بلوائح ودراسات قانونية في مجال القضاء ونظام الأسرة لتمكين هذه الدول من الاعتماد على نصوص قانونية علمانية موحدة!

- نشر اللغة الفرنسية مع محاربة اللغات المحلية وخاصة العربية الفصحى في الدول الأعضاء. ويقام في باريس كل سنتين معرض دولي للكتاب الفرنسي، كما تنظم جائزة عالمية باسم الفرنكوفونية.

- ممارسة الغزو الفكري وعملية غسل المخ من خلال إنشاء جامعة فرنكوفونية عالمية عبر الفضاء.

- خلخلة القيم الدينية والأخلاقية في البيئات الإسلامية وتوجيهها نحو الحياة الاجتماعية الغربية الفاسدة من خلال البث التلفزيوني المباشر عبر قناة TV5 وقناة C.F.I.»5

كما توجد تقارير تفيد بأن بعض المُدرسين الفرنسيين في المعاهد الفرنسية بالمغرب قد قاموا بممارسات تمس بالمعتقدات الدينية للمغاربة، مثل منع أداء الصلاة أو السخرية من الممارسات الدينية، وهو ما يُعد انتهاكًا لحرية المعتقد وعدم احترام للهوية الإسلامية التي تشكل جزءًا أساسيًا من المجتمع المغربي.

كما تم تسجيل حالات تَعرّض فيها التلاميذ لمحتويات غير مناسبة، منها مواد ذات طابع جنسي أو إباحي، خاصة في مراحل دراسية مبكرة، مما يشكل خرقًا للأخلاق الإسلامية والقوانين المغربية ويهدد الصحة النفسية للأطفال.

الفرنكوفونية.. هيمنة اقتصادية وثقافية تكرّس التبعية الفرنسية

لذلك؛ فالفرنكوفونية في المغرب أصبحت عند داعيمها بالأساس، رهانًا اقتصاديًا للمؤسسات والشركات الاقتصادية والمالية التابعة لفرنسا، قصد توسيع نفوذها، زيادة على ذلك فهي ثقافيًا للأسر المترفة وعِلية القوم وأبنائهم، الذين يدرسون بالمؤسسات، والمعاهد الفرنسية. وتلك المعاهد الفرنسية الموجودة بأغلب المدن الكبرى المغربية التي يُناط بها عملية فرنسة أبناء الطبقات الميسورة، وإعدادهم لتحصيل الشواهد الجامعية الكبرى، واستلام المناصب العليا في الإدارات.

وهكذا أصبحت اللغة الفرنسية، لغة النخبة المتحكمة في القرار السياسي والاقتصادي بالمغرب، مع تبرمها وتأففها من الحديث باللغة العربية، زيادة على أدائها الدور المنوط بها وهو الدفاع عن الفرنكوفونية.

كما أن الشركات الفرنسية هي المستفيدة الأولى من كل الصفقات التجارية المغربية المعلن عنها، إلا في حالات نادرة، وليس ذلك فحسب، بل إن هذه الشركات تفوز بصفقات ليست من طبيعة اهتمامها، كبناء القناطر وشق الطرق، علمًا أن هناك شركات عالمية مشهود لها على الصعيد العالمي، بكفاءتها في هذا المجال لا تحظى بالقبول للفوز بتلك الصفقات.

وتجربة رئيس لجنة “النموذج التنموي” الذي ترأسه شكيب بنموسى (كان سفيرًا سابقا للمغرب بفرنسا) لا تزال حاضرة في الأذهان، حيث قدّم تقريرًا لسفيرة فرنسا في الرباط “هيلين لوغال” في يونيو 2020م، حول خلاصات عمل اللجنة، قبل عرضها على المؤسسات الدستورية والشعب المغربي. مما فجر موجة انتقادات واسعة من طرف المغاربة، واعتبروا أن ما أقدم عليه بنموسى يشكل «انتهاكا للسيادة الوطنية، وتكريس للتبعية العمياء للمستعمر القديم». وتخيلوا لو أن سفيرًا فرنسيًا قام بربع ما قام به السفير المغربي لكان خاضعًا للمحاسبة والمتابعة من طرف دولته.

إن صياغة مشروع نموذج تنموي ينبغي أن يقوم على فهم خصوصيات واحتياجات المجتمع المغربي، وليس ربط المشاريع الوطنية بالاختيارات والطموحات الفرنسية، عبر استيراد النماذج والقوالب الجاهزة من فرنسا.

كما أن القطاع البنكي، أغلب مؤسساته يفرض على الزبائن المستفيدين من خدماتهم، كتابة وثائقه البنكية بالفرنسية، وكذلك الشأن في قطاعات مالية أخرى.

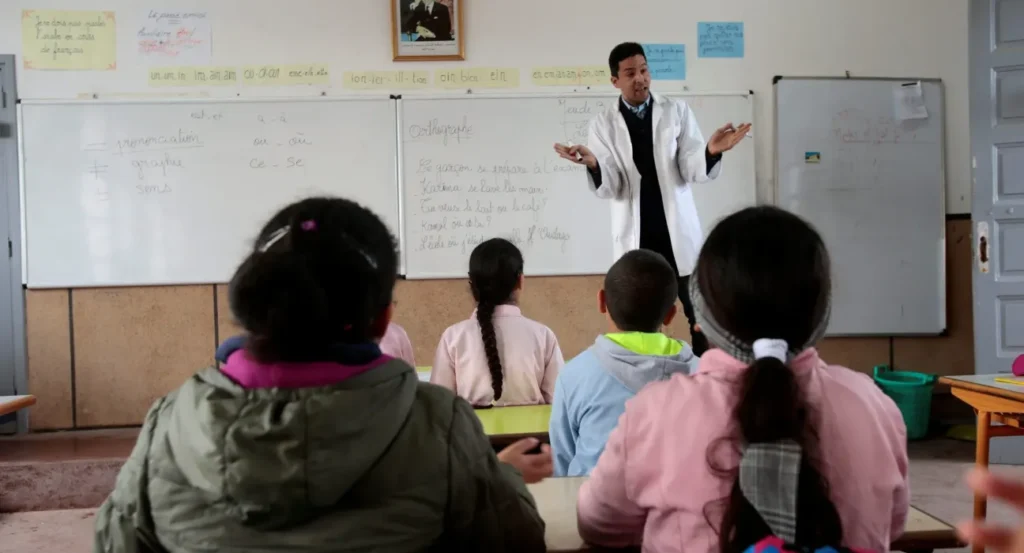

فرنسة التعليم.. رأس الحربة الفرنكوفونية

كما أن المغرب لم يستطع تجاوز هيمنة اللغة الفرنسية في العديد من القطاعات الحساسة، بما في ذلك قطاع التعليم. وفي هذا المجال قد أثار قانون الإطار6 -المعروف بـ”قانون فرنسة التعليم”- جدلًا واسعًا في المغرب، حتى بعد المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان.

فقد جاء في بعض مواد القانون فرض اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينًا للمد الفرنكوفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين، والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بالمغرب.

وفي قانون الإطار، قفزت اللغة الفرنسية، بقدرة قادر، من لغة الانفتاح، كما هو شأن جميع اللغات الأجنبية، في جميع منظومات التعليم عبر العالم، إلى لغة أساسية تتمتع بحق الترسيم الواقعي. حيث تمت ترقيتها إلى لغة أساسية في تدريس بعض المواد الدراسية (المواد العلمية والتقنية غالبًا) ابتداء من مرحلة التعليم الإعدادي، وبالتأكيد المرحلة الثانوية والجامعية كاستمرار لسابقتهما.

وهناك خلط مقصود بين تدريس اللغات، التي ينبغي تَعَلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين -العربية والأمازيغية- الواردتين في الدستور.

إن قانون الإطار الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين، قام بأكبر عملية التفاف على الدستور أولًا، الذي ينص على أن اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، حيث قام بإفراغ هذا المقتضى الدستوري من محتواه، بآلية ملتوية سمّاها “التناوب اللغوي” الذي لا يعني عمليًا سوى فرض لغة غير دستورية في النظام التربوي المغربي، بحجة الانفتاح على اللغات الأجنبية، هذا الانفتاح الذي يتم في كل بلاد العالم من خلال “تدريس اللغات”، وليس بِلُغات التدريس.

إذن «من بين مظاهر تناقض سياسة الدولة المغربية مثـلًا اتجاه اللغة العربية هو اعتبارها لغة رسمية للبلاد منذ أول دستور للبلاد بعد الاستقلال، وفي الوقت نفسه جعل اللغة الفرنسية لغة الإدارة والتعليم العالي والإعلام والاقتصاد، وهذا ما يفسر تقاعس الدولة وتأخرها غير المبرر في إنشاء مؤسسات لغوية قادرة على حماية وتطوير وتنمية اللغة العربية».7

بين العربية والفرنسية.. سؤال التقدم والهوية

نعم للانفتاح على اللغات العالمية الحية، التي تساهم في تقدم الدولة والمجتمع، وليست الفرنسية التي ساهمت في تخريب كل الامتداد الإفريقي، عبر استئصال ذاكرته الجماعية وتخريب حاضره السياسي، والاقتصادي.

وقد «أظهرت نتائج النسخة الثالثة من البحث الوطني حول الرابط الاجتماعي 2023، الذي أعده المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن العربية الفصحى لا تزال اللغة المفضلة للتدريس لدى غالبية المغاربة، حيث عبّر 73% من المشاركين عن تفضيلهم لها.

وعلى الرغم من تضاعف نسبة تفضيل الدارجة ثلاث مرات مقارنة بعام 2016، إلا أنها لا تتجاوز 11% في عام 2023. أما الأمازيغية، فقد ظلت نسبة تفضيلها ثابتة عند 5%، مما يشير إلى أن المطالب المتعلقة بتعميمها كلغة للتعليم تظل “مسألة نخبوية”، وفقًا للبحث.

ووفقًا للمصدر ذاته، فقد شهدت اللغة الفرنسية تراجعًا ملحوظًا في تفضيل المغاربة، حيث انخفضت النسبة من 63.5% في 2016 إلى 36.9% في 2023. في المقابل، شهدت اللغة الإنجليزية ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعفت نسبة تفضيلها تقريبا لتصل إلى 22% في 2023».8

ورغم أنّ الفرنسية ما زالت لغة مهمة، وهي إحدى اللغات الرسمية الستة بالأمم المتحدة، إلا أن البون يتسع بينها وبين الإنجليزية بمرور الوقت. ففي مجال المعلومات والأبحاث تتوافر المصادر والكتب باللغة الإنجليزية، أضعاف ما هو متوافر بالفرنسية، التي ما زالت تتفاخر بأنها لغة العطور والموضة والنبيذ! ولهذا بدأت الأصوات ترتفع بضرورة إحلال الإنجليزية محل الفرنسية في الجامعات، والمؤسسات التعليمية بالدول الفرنكوفونية.

كما أن اللغة الفرنسية أضرت بأجيال عديدة، وحرمتهم من فرص عمل، وتأهيل، توفره اللغة الإنجليزية لدارسيها، أكثر مما توفرها الفرنسية لطلابها.

لذلك، يجب على كل الفاعلين الثقافيين، والسياسيين والمدنيين، الوطنيين، مقاومة المد الفرنكوفوني، من خلال تعبئة جماعية، تعيد الاعتزاز باللغة العربية، لتكون لغة للتدريس، وأهم مكون في الهوية الوطنية، مع الانفتاح على اللغات العالمية الفعّالة التي تساهم في الارتقاء بالتعليم، وتحقيق التنمية، بدل الارتهان للغة الفرنسية، وبالأحرى للفرنكوفونية، التي تحاول مسخ الهوية، واحتقار اللغة العربية.

سبل التصدي للفرنكوفونية

تعزيز اللغة العربية في الإدارة والتعليم

الفصل الخامس من دستور المملكة المغربية ينص على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وهناك مراسلات وزارية تنص على فرض استخدام اللغة العربية في كل مراسلات الإدارة والوثائق الرسمية، منها مراسلة رئيس الحكومة السابق سعد العثماني التي تنص على الزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.9

كما أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور: أن «استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة واجبة، لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضًا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده».

وأشارت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي، حول «إلزامية استعمال جميع المؤسسات اللغة العربية في كل الوثائق والمراسلات للحفاظ على حقوق المواطنين»: أن «دستور المملكة نص في فصله الخامس صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية».

وفي هذا السياق قال فؤاد بوعلي، متخصص في اللسانيات نائب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا في حوار مع الموقع الإلكتروني “هسبريس” إلى أن «استخدام العربية أو الأمازيغية لن يعرقل التواصل الإداري السريع، بل على العكس تمامًا، استخدامُ الفرنسية يفرض النخبوية، ويجعل التواصل مع المواطنين عسيرًا، وهو ما تم رصده من خلال حالات مواطنين وجدوا صعوبة في فهم الفرنسية، ما أضر بمصالحهم المادية والمالية»، مشددًا في الوقت عينه على أن «الفرنسية صحيح أنها جزء من تاريخ المملكة، لكنها كانت في سياق أسود، ولم تشكل بالنسبة لنا أي بعد هوياتي، فضلًا عن تشكيلها لحصار معرفي لدى جل المغاربة يعرقل مصالحهم».10

ورغم هذه المراسلات والقوانين التي تُلزم الإدارات العمومية باستخدام اللغة العربية، فإن ذلك لم يلق استجابة لدى المسؤولين، بسبب غياب عقوبات قانونية للممتنعين عن تنفيذ مضامين تلك المراسلات والقوانين المتعلقة باستخدام اللغة العربية. لذلك ينبغي:

- رفع دعاوى قضائية ضد الجهات التي تمتنع عن تعريب الوثائق والقرارات الإداري، وكذلك محاسبة الذين يستخدمون اللغة الفرنسية في الإدارات والمرافق العمومية بشكل مخالف للقانون.

- تعريب المناهج التعليمية وجعل العربية هي لغة التدريس الأساسية، مع الانفتاح على لغات عالمية أخرى كالإنجليزية؛ لتعزيز فرص الانخراط في العالم المعاصر دون الخضوع للفرنكوفونية.

- تشجيع ودعم الأدب والعلوم والإعلام باللغة العربية لمواجهة الهيمنة الثقافية الفرنسية والفرنكوفونية.

- بناء مؤسسات ثقافية وطنية قوية تعزز الهوية العربية وتدافع عن اللغة ضد محاولات الطمس.

إطلاق حملات توعية وطنية وثقافية

وهذا من خلال:

- تنظيم مناظرات وطنية وحملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية اللغة العربية ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق التنمية.

- وضع قوانين وأنظمة صريحة تمنع تسمية المحلات التجارية والشوارع باللغة الفرنسية. وكذلك الإعلانات ووسائل الدعاية والإعلان، وأن تُكتب باللغة العربية السليمة.

- مقاطعة الشركات والمحلات التي تعتمد على اللغة الفرنسية فقط في إعلاناتها، ودعم المنتجات والخدمات التي تحترم اللغة العربية.

خلاصة

مواجهة الفرنكوفونية في المغرب تتطلب مقاومة قانونية وثقافية وتعليمية، عبر تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ووطنية، وإطلاق حملات توعية ومقاطعة، ودعم الإنتاج الثقافي العربي، وإصلاح السياسات اللغوية، مع الانفتاح على لغات عالمية أخرى كالإنجليزية التي تضمن فرصًا أوسع للتنمية والتقدم، بعيدًا عن التبعية للفرنسية والفرنكوفونية.

هامش

- الفرانكوفونية بالمغرب؛ استلاب حضاري، وانقلاب على الهوية. نقلًا عن موقع طريق الإسلام. ↩︎

- الفرنكوفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنسية بالمغرب ترجمة وتقديم وتعليق: الدكتور عبد العلي الودغيري، ص54. ↩︎

- المهدي المنجرة، الحرب الحضارية الأولى، ص148. ↩︎

- بوجمعة وعلي، أزمة اللغة العربية : الأسباب، المظاهر وسبل التجاوز، مركز دراسات الوحدة العربية. ↩︎

- مخاطر الفرنكوفونية، جريدة السبيل المغربية. ↩︎

- مشروع قانون-إطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أعد المجلس الأعلى للتعليم الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الوثيقة للملك بتاريخ 20 ماي 2015، بعد ذلك أعطى الملك هذه الوثيقة لرئيس الحكومة، ووجهه إلى صياغة إصلاح في إطار تعاقد وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد رؤية الإصلاح على المدى البعيد، فصادق المجلس الحكومي على المشروع، ليُعرض على المجلس الوزاري الذي صادق عليه، ثم أحيل على مجلس النواب، وتمت المصادقة عليه، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 أغسطس 2019م. ↩︎

- بوجمعة وعلي، أزمة اللغة العربية : الأسباب، المظاهر وسبل التجاوز، مركز دراسات الوحدة العربية. ↩︎

- النسخة الثالثة للبحث الوطني حول الرابط الاجتماعي 2023: أهم خلاصات القطب المدني، المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية. ↩︎

- إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، الموقع الرسمي لرئيس حكومة المملكة المغربية. ↩︎

- جواب وزاري يعيد الجدل بشأن استخدام العربية والفرنسية في الإدارة المغربية، هسبريس. ↩︎